大塚の坂道

白鷺坂 富士見坂 開運坂 小篠坂 希望の坂

1-3丁目の坂 お茶の水女子大の坂 2丁目9・11の間の坂 大塚仲町公園脇の坂 筑波大附属小前の坂

4丁目の坂 本伝寺裏の坂 4丁目43・46の間の坂 大塚公園南の坂

5丁目の坂 5丁目16・1の間の階段 5丁目3・2の間の階段 5丁目6・3の間の階段 5丁目7・6の間の階段 5丁目10・8の間の坂 5丁目9・10の間の坂 5丁目25・28の間の坂

6丁目の坂 6丁目10・15の間の階段 6丁目15・19の間の坂 6丁目19・27の間の坂 6丁目27区境の坂

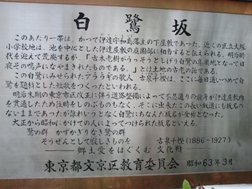

白鷺の池のあった区立大塚小学校は、坂下の左手、千石3丁目交差点近くにある

大塚3丁目交差点から千石3丁目交差点に下る、不忍通りの広い坂です。

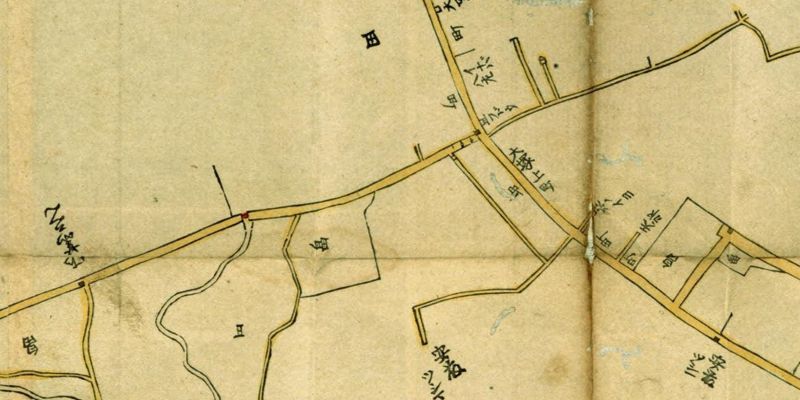

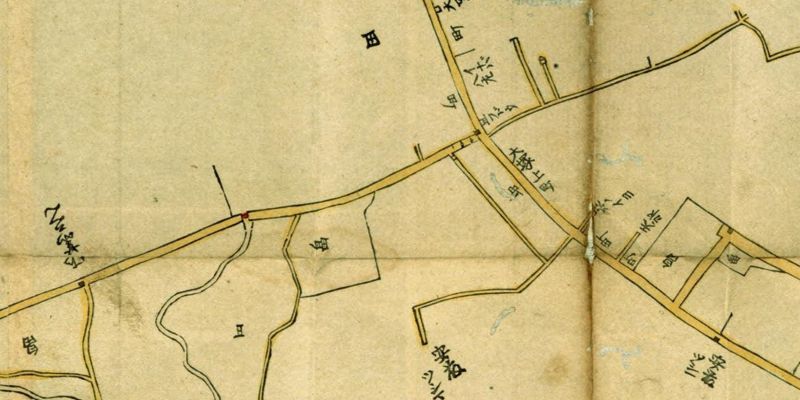

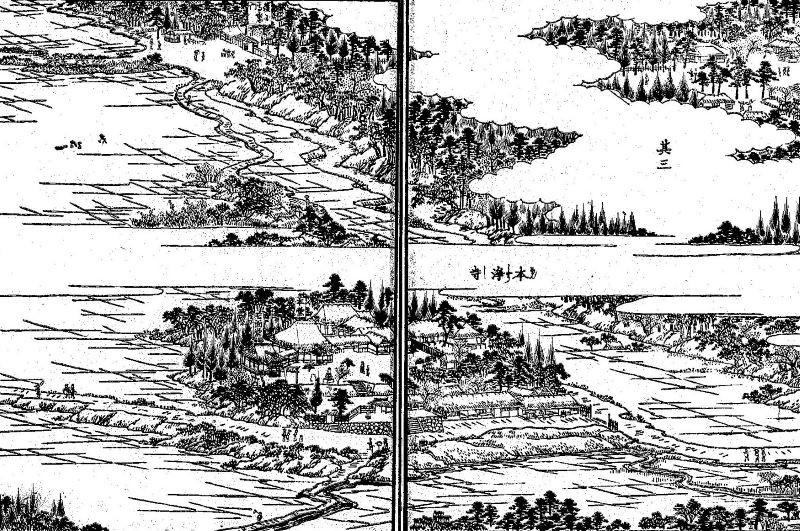

この道は、寛永19~20年(1642~43)頃のものとされる寛永江戸全図に描かれている道が原型だと考えられます。大正10年(1921)年、東京市電の開通に合わせて拡幅され、現在の広い道となりました。

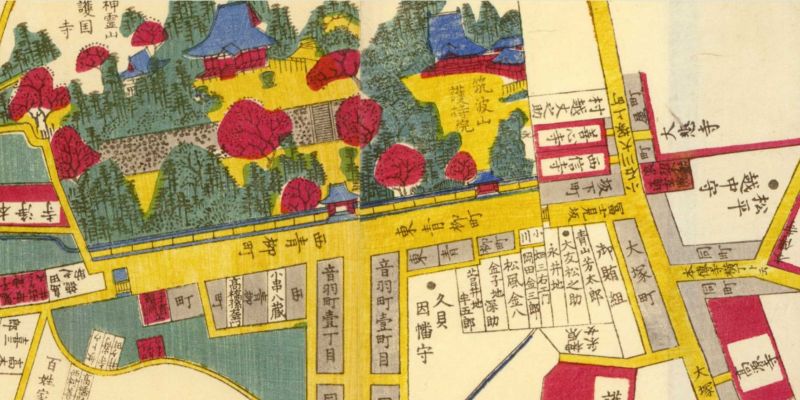

寛永江戸全図。中央に小石川に架かる猫又橋。右上・簸川神社、左下・大塚三丁目交差点

大正時代からこの地に住んでいた『不器用の戯言 続々』(1977)の著者・武藤忠敏は、同書の中で、「千石方面に下る長いだらだら坂は哀れにも名無しのまま放置されていたが、昭和51年の3月になって文京区立大塚小学校の側に、この坂を「白鳥坂」と名付けるという次のような区の表示が立った」と、それまで白鷺坂は無名坂だったと書いています。

大正5年(1916)。白鷺坂の北に伊達邸と池があった。すぐ右が千石三丁目、左の市電の駅が大塚三丁目交差点

現在の白鷺坂周辺の国土地理院地図

明治13年(1880)東京近傍図。白鷺坂下の点線は、氷川田圃内の道

東京近傍図と国土地理院地図を合成・加工。

白鷺坂下で南に折れ曲がる道は、筑波大付属小・占春園下の道に相当する

区の表示は、「不忍通りの前身が伊達候屋敷内を貫通したため往時を偲ぶものもなく、そこにできた長坂道に坂名もないままであったが、誰いうとなく白鷺にちなんだ坂名の愛称となった」というものでした。

白鷺坂の北には

宇和島藩伊達家の下屋敷がありました。大塚小学校がある辺りは伊達家の庭園で池があり、白鷺が棲んでいたといいますが、武藤忠敏は白鷺よりもゴイサギの方が多かったと書いています。

白鷺坂の命名時期について、文京区教育委員会は、「大正から昭和にかけての人によってつけられた」と明確にしていませんが、武藤忠敏が昭和51年(1976)の区の表示で初めて知ったことから、比較的近年のことと推測されます。

また、アララギの歌人 古泉千樫が、ここに毎日通いつめて白鷺を題材とした短歌をつくったとも書いています。

明治後期の小石川と氷川田圃の様子。人が渡っているのは猫又橋

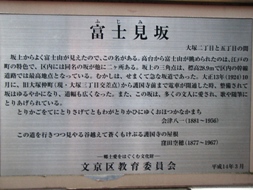

坂上の大塚3丁目交差点から、坂下・護国寺交差点。かつては富士山が見えた

大塚三丁目交差点から護国寺前交差点にかけての不忍通りの広い坂です。

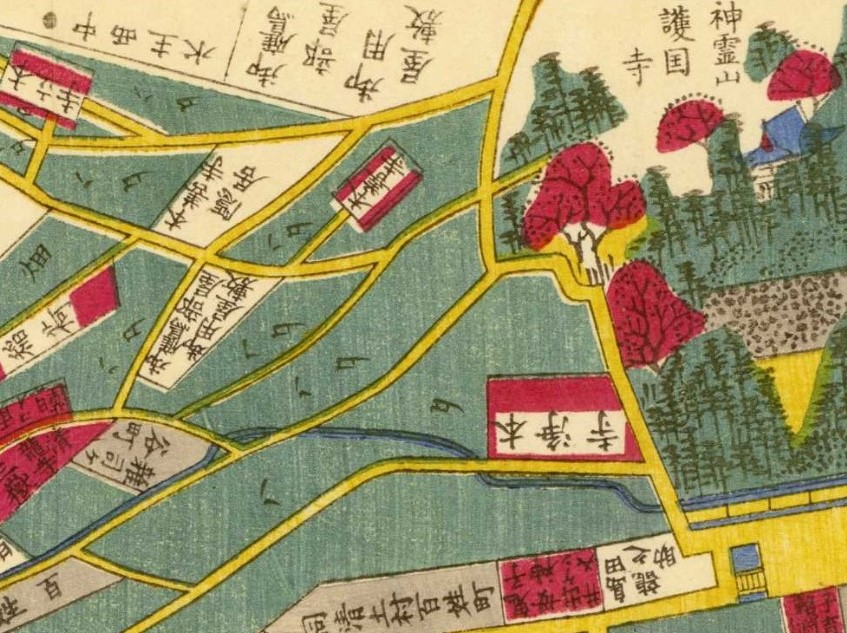

寛永19~20年(1642~43)頃のものとされる寛永江戸全図、寛文11年(1671)の新板江戸外絵図にも描かれている古い道です。

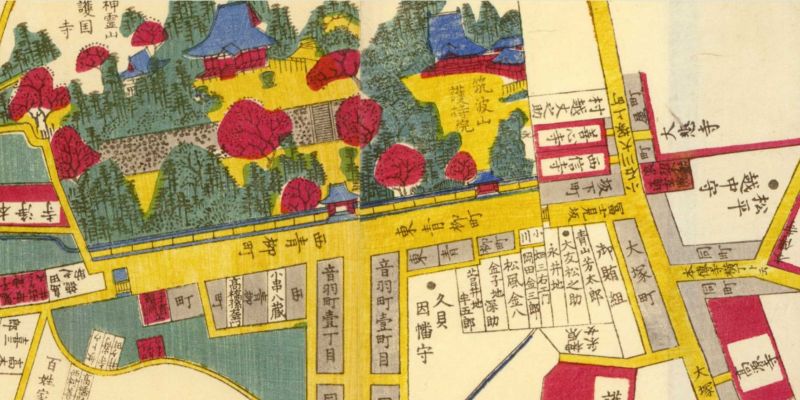

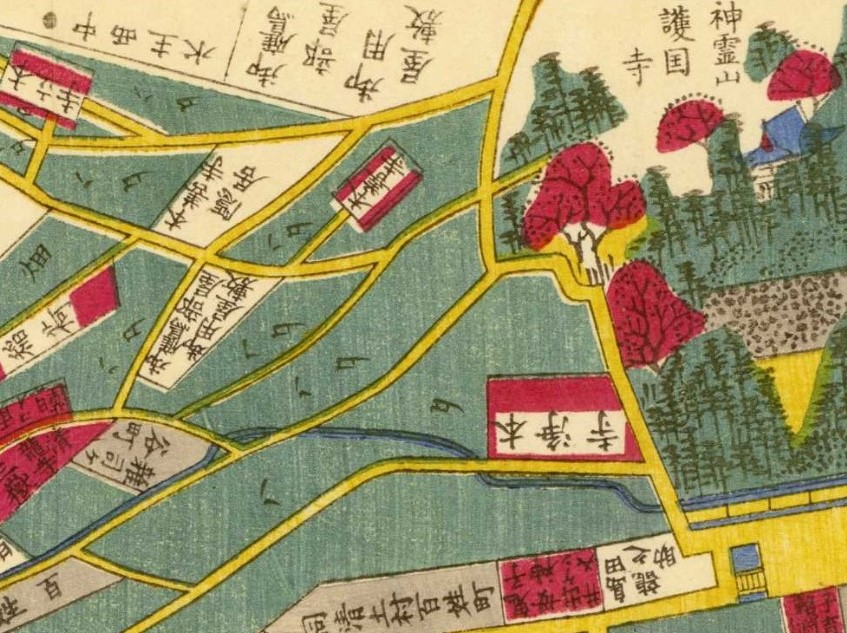

新板江戸外絵図。大きな十字路が大塚三丁目交差点。すぐ左の段々が富士見坂。

左にある御薬園は、現在の護国寺

雜司ケ谷音羽繪圖。中央の通りの右端に富士見坂と書かれている。道の上は護国寺と護持院

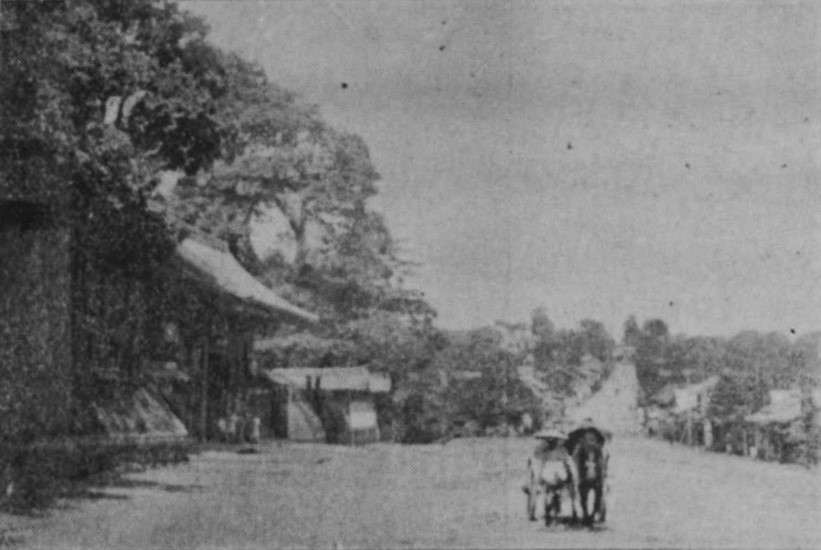

明治後期。護国寺から富士見坂を見る

江戸時代後期の『御府内備考』は、「この所より富士の眺望よければとてかく名付しなるべし」と『改撰江戸志』を引用しています。

また、『小石川志料』にも「富士見へし故の名なるべし」と書かれています。

『改撰江戸志』『小石川志料』ともに江戸時代後期の刊行で、富士見坂の名はこの頃にすでにあったことになります。

だた、明治43年(1910)『礫川要覧』に、古い地図には富士見坂と書かれているが、今はその名は忘れられているようで、一度も耳にしたことがないので、富士見坂の名を復活させたいという話が載っています。

富士見坂の名は、安政4年(1857)『雜司ケ谷音羽繪圖』に載っています。江戸時代後期には使われていた名称が、しばらく忘れられていたようです。

『礫川要覧』には、今も坂からは富士山がよく見えると書かれています。しかし、残念ながら現在はビルの陰に隠れてしまいました。

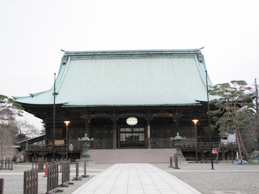

坂下にある広い境内の

護国寺は、参拝だけでなく、散策や休憩に訪れる人もいます。

隣にある宮家の墓所・

豊島岡墓地とともに、緑の多い一角です。

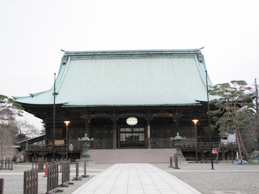

護国寺正面の仁王門

本堂・観音堂は元禄年間の建立

桃山時代建立で境内に移築された月光殿

坂下から。突き当りに嘉納邸、坂の右手に講道館道場があった

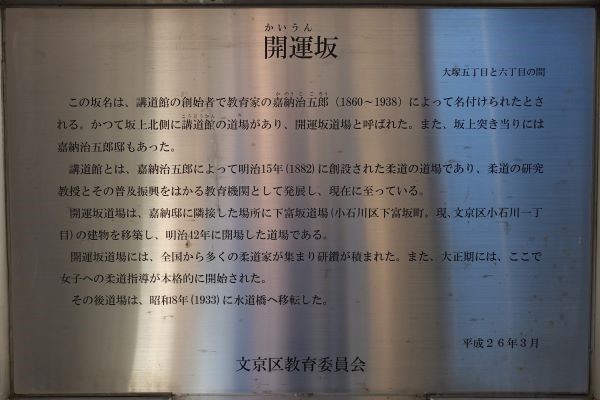

不忍通りから池袋・サンシャインシティに抜ける通称・坂下通りの途中、開運坂下交差点から西に上がる坂道です。北側は大塚6丁目、南側は大塚5丁目になっています。

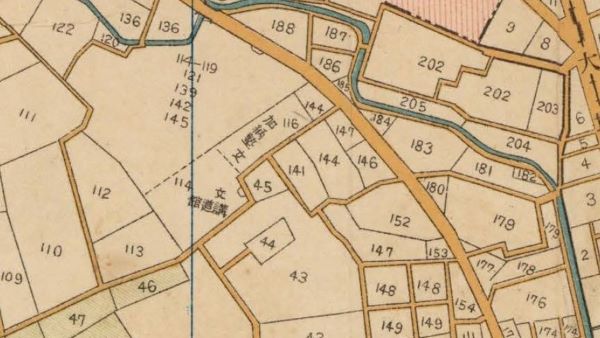

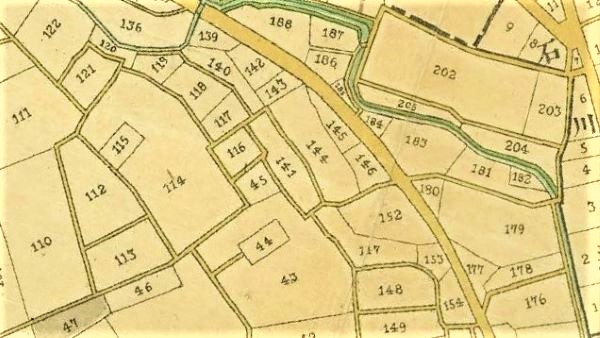

明治44年(1911)東京市小石川区全図。開運坂上に講道館、坂の途中に加納塾がある

明治40年(1907)。開運坂は途中までしかなく、一旦南に折れてから坂下通りに下りている

開運坂の南にある5丁目29・30の間の坂

大正11年(1922)の講道館機関誌『有効乃活動』に、大塚坂下町に邸宅のあった

嘉納治五郎が、敷地内の坂道を付近の人のために市に寄付したと書かれています。

また、嘉納が開運坂と命名し、坂の脇の道場を講道館開運坂道場に改名したと書かれています。

開運坂道場は、明治42年(1909)に

講道館が財団法人となった際、本部が大塚坂下町に置かれ、併せて第二道場として新築されたと、昭和14年(1939)『大日本柔道史』に書かれています。第一道場は下富坂道場で、文京シビックセンターの隣にある現在の講道館です。

明治44年(1911)の地図には、開運坂上に講道館、坂の途中に加納塾があります。嘉納(加納)塾は、嘉納治五郎が塾生を指導した道場です。

明治40年(1907)の地図には、道場脇の坂下部分がありません。このことから、明治42年(1909)の財団法人設立に伴って、開運坂が造られたと考えられます。

開運坂の名の由来については、昭和4年(1929)の講道館機関誌『作興』(『有効乃活動』の後継)に、多数の人が悦ぶような名を付けたと嘉納から聞いた、という話が載っています。

あるいは、大塚坂下町に財団法人としての新たな一歩を踏み出した嘉納が、講道館の未来を開運坂の名に託したのかもしれません。

坂下から坂上の眺め。右手に護国寺、高速道路の左手に本浄寺がある

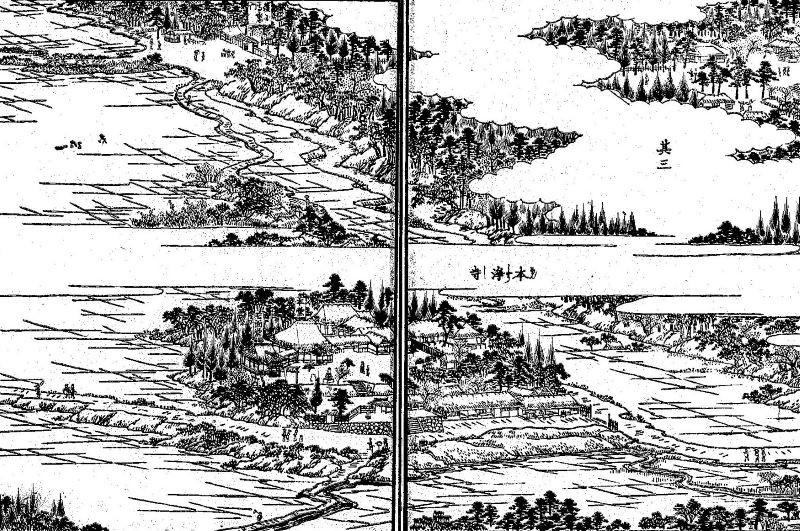

江戸名所図会。中央・本浄寺に沿って小篠坂が描かれている。左上・雑司ヶ谷、谷の右・護国寺

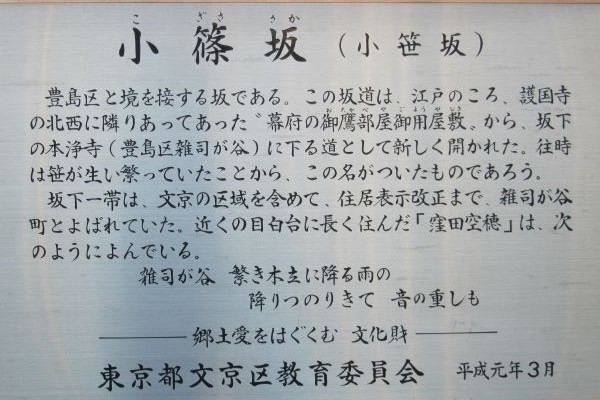

護国寺の西、豊島区と境を接する坂道です。篠はササのことで、「こざさざか」と読みます。小笹坂とも書かれ、文京区教育委員会によれば、笹が生い茂っていたことが名の由来とされます。

江戸時代からの坂名で、後期に編纂された地誌『江戸名所図会』にも、小篠坂の名が登場しています。

本浄寺の説明に「護国寺の西、小篠坂(こしのざか)にあり」とあり、図版からも本浄寺に沿って護国寺裏門まで続く、谷間の道だったことがわかります。

現在は、

護国寺との間の谷全体が首都高速池袋線を挟んだ幅広い道路となっていて、これを小篠坂と呼んでいます。

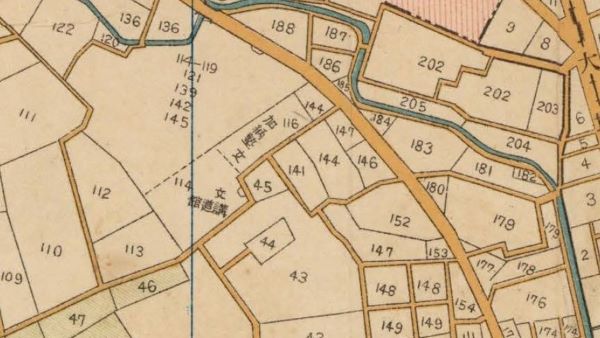

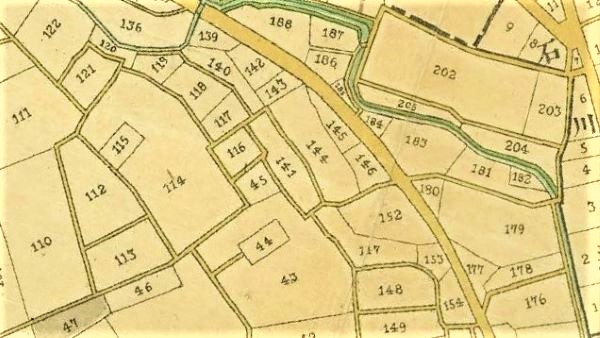

江戸時代中期の設彩江戸大絵図に描かれている小篠坂。(右寄り、護国寺と本浄寺の間)

江戸末期の雑司ヶ谷音羽絵図の小篠坂

明治13年(1880)の地図の小篠坂(陸軍埋葬地と書かれた左の道)

小篠坂にある東京都の案内板には、「一七世紀はじめ御鷹部屋が現在の雑司が谷霊園内にできてから、本浄寺の東に谷道を新道として開いたといわれる」と書かれています。

本浄寺は、宝永3年(1706)に駒込より当地に移転したと江戸時代後期『御府内備考』にあり、江戸時代中期の地図には、本浄寺に沿った道が描かれています。

江戸末期の雑司ヶ谷音羽絵図にも、護国寺の北西に御鷹部屋御用屋敷が描かれています。本善寺と書かれているのは、当時本染寺と称された本教寺と思われ、現在の雑司ヶ谷霊園と東池袋4丁目付近に御鷹部屋御用屋敷があったことがわかります。

本浄寺

小篠坂にある東京都の案内板

護国寺西交差点付近の坂下から、坂上の青柳小学校正門。坂の左に陸軍埋葬地がある

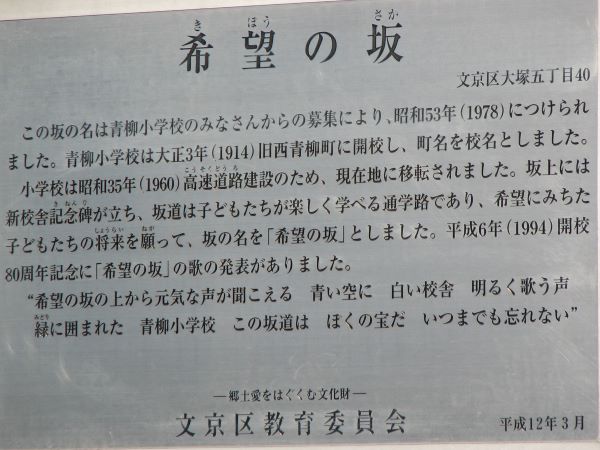

不忍通り護国寺西交差点付近を文京区立青柳小学校に上がっていく細い坂道です。

陸軍埋葬地に沿って護国寺墓地に上がっていく道でしたが、文京区教育委員会によれば、昭和35年(1960)に坂上に青柳小学校が建設されたことにより、袋小路の通学路となりました。

移転前の青柳小学校。(昭和22年、1947)不忍通りを挟んだ向かい、西青柳町にあった

明治11年(1878)。希望の坂以前は、陸軍埋葬地から護国寺裏の墓地に続く坂道だった

青柳小学校は大正3年(1914)の開校で、不忍通りを挟んだ坂の向かい、首都高速池袋線・護国寺ランプの出入口付近にありましたが、高速道路建設のため移転されました。

坂名は青柳小学校内の募集により昭和53年(1978)に命名されたもので、希望に満ちた子供たちの将来を願ってと、文京区教育委員会の案内板に説明されています。

護国寺墓地に上がるこの坂道は、江戸時代の地図にはありませんが、明治11年(1878)の東京全図小石川区で確認することができます。『法令全書』によれば、この場所に音羽陸軍埋葬地が造られたのは明治6年(1873)のことです。

お茶の水女子大の坂

春日通りから音羽通りに抜ける、大塚1丁目・2丁目の間にある長い坂道です。

坂の北はお茶の水女子大学の広大なキャンパスが続き、南は跡見学園高校、文京区立音羽中学校、筑波大学附属中・高等学校が続く、学校に挟まれた道です。

朝夕の通学時間には、中高校生や女子大生、母親に手を引かれた幼稚園児が坂を上り下りする姿を見ることができます。

このあたりには江戸時代、

磐城平藩安藤家の下屋敷や旗本屋敷がありました。

それが広大な敷地のキャンパスとなって今も残り、落ち着いた風情の坂道となっています。

写真は音羽通りに近い坂下からの風景です。正面に見える木立が筑波大学附属中学校・高等学校です。

坂の途中にある、お茶の水女子大南門

校門前で談笑する筑波大付属の生徒たち

坂の上にある新大塚公園

2丁目9・11の間の坂

不忍通りの富士見坂の南にある路地の坂です。

周囲には新しいマンションや住宅が建ち並ぶ一方で、懐かしい日本家屋も残っています。

この坂の東は小高い丘になっていて、住宅の間の短い坂があります。

坂下

大塚仲町公園脇の坂

大塚三丁目の交差点近く、白鷺坂の南にある小さな坂です。

坂上は、不忍通りと春日通りに出る道に分かれます。

この坂と、大塚仲町公園を挟んで交差する、もう1本の坂もあります。

大塚仲町公園を挟んだ、もう1本の坂

筑波大附属小前の坂

筑波大附属小学校下から、校門の前を通って、教育の森公園北までの坂です。

教育の森公園北には、小さな子どもたちの遊ぶじゃぶじゃぶ池や文京スポーツセンターがあります。

道を挟んだ反対側は、大塚窪町公園です。

筑波小前の坂上から、北に下りる別の坂

本伝寺裏の坂

不忍通りとは反対側にある本伝寺の裏の坂道で、4丁目42との間を44から43にかけて下りていきます。坂下は閑静な家並みが広がる住宅街です。

坂上。右が本伝寺

4丁目43・46の間の坂

本伝寺裏の坂の北にある坂道で、大塚公園に向かって下りていきます。大塚公園南口を入ると、左に地下水を汲み上げるポンプ、その先に文京区ラジオ体操発祥地の像があります。

ラジオ体操発祥地の像

大塚公園南口のポンプ

大塚公園南の坂

大塚公園の南にあるクランクに曲がる坂道で、坂上は春日通りに面した東邦音楽大学文京キャンパス、坂下は4丁目43・46の間の坂との合流です。坂上には大塚公園内に住好稲荷社があります。

坂下から

大塚公園内の住好稲荷社

5丁目16・1の間の階段

不忍通りのすぐ北、並行した細い道にある階段です。階段下の道は通称・坂下通りに、階段上は駐車場から春日通りに繋がっています。

階段上から

5丁目3・2の間の階段

5丁目16・1の間の階段の北にある、曲りくねった路地で、途中3か所に階段があります。階段上は東邦音楽大学文京キャンパス前の春日通りに、階段下は坂下通りから分岐した水窪川跡の道に繋がっています。

階段下から

5丁目6・3の間の階段

5丁目3・2の間の階段の北にある道で、階段上は大塚公園前に近い春日通りに繋がっています。階段を降りると、突き当たりで左右の階段に分かれ、それぞれが再び直角に曲がって、坂下通りから分岐した水窪川跡の道に出ます。

北側の坂下

途中から北に下る階段

南側の坂下

途中から南に下る階段

階段の一番上から

5丁目7・6の間の階段

5丁目6・3の間の階段の北にある道で、階段上は春日通りの信号のある交差点です。信号を渡ると大塚公園、都立大塚病院、東京都監察医務院への道があります。階段は2か所あり、階段下は坂下通りから分岐した水窪川跡の道に繋がります。

階段上から

5丁目10・8の間の坂

春日通りの大塚五丁目交差点から崖下に下る二股の坂道の一つで、春日通りの西を蛇行しながら南に下りていきます。坂下で水窪川跡の道に繋がります。

坂下

5丁目9・10の間の坂

春日通りの大塚五丁目交差点から崖下に下る二股の坂道の一つで、春日通りの南を西に下りていきます。坂下をそのまま進むと、坂下通りの開運坂下交差点に出ます。

坂上から

5丁目25・28の間の坂

開運坂の南、坂下通りの大塚先儒墓所下交差点から西に上がっていく坂で、坂上は5丁目31・32の間になります。住宅街の中の細い道で、

大塚先儒墓所は、坂下から入ってすぐ南に曲がる道を100メートル余り行ったところにあります。

坂下

大塚先儒墓所

6丁目10・15の間の階段

大塚坂下町公園の北、住宅街の中にある階段で、区道です。坂下は通称・坂下通りに繋がっています。

坂上から

6丁目15・19の間の坂

大塚北会館付近から北に下る細い坂道です。坂下は日出優良商店会の通りです。

坂下から

6丁目19・27の間の坂

6丁目15・19の間の坂の西にある、北に下る細い坂道です。坂下の一部は豊島区東池袋5丁目で、日出優良商店会の通りに出ます。

坂下から

6丁目27区境の坂

豊島区東池袋5丁目との区境にある細い坂道です。周辺にはマンションやアパートなどが立ち並んでいます。

坂上から

(文・構成) 七会静