小石川の坂道

湯立坂を下ると、かつて川だった千川通りがあり、その先に簸川(ひかわ)神社がある

湯立坂は、江戸時代前期の古地図に見られる、古い道です。

この坂下には、かつて小石川が流れていました。そして、川を渡った向こう岸に、神社(現在の

簸川神社)がありました。

江戸時代後期の『小石川志料』は、『江戸志』を引用して、昔、坂下は大河の入江で、氷川明神(現在の簸川神社)へは川を隔てて渡ることができず、氏子は坂下に湯花を奉ったことから、この名が付いたという里人の話を書いています。

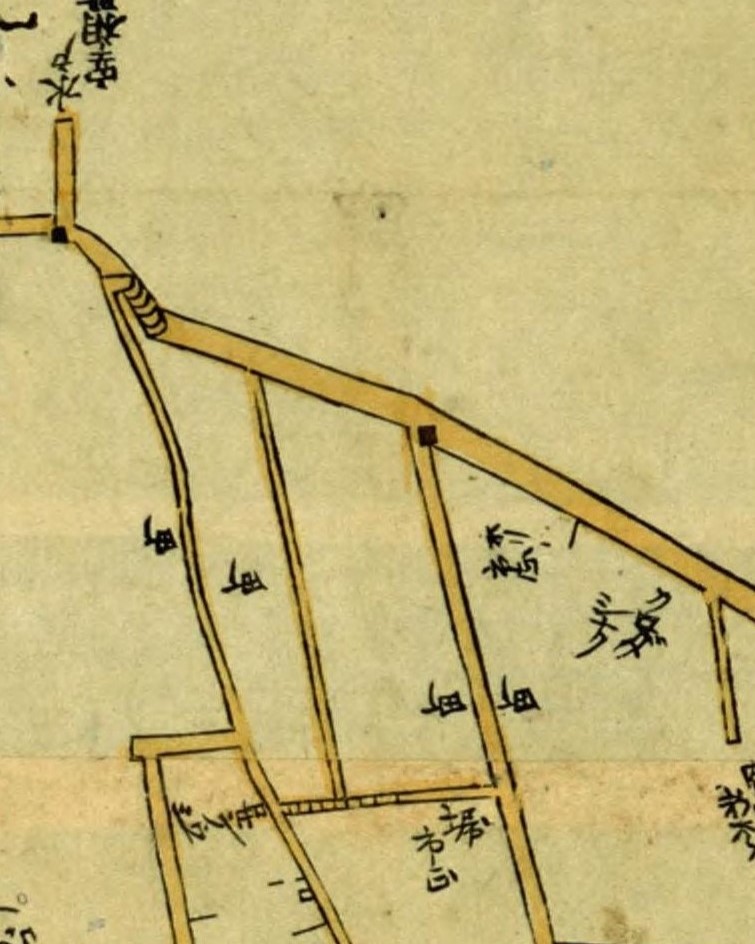

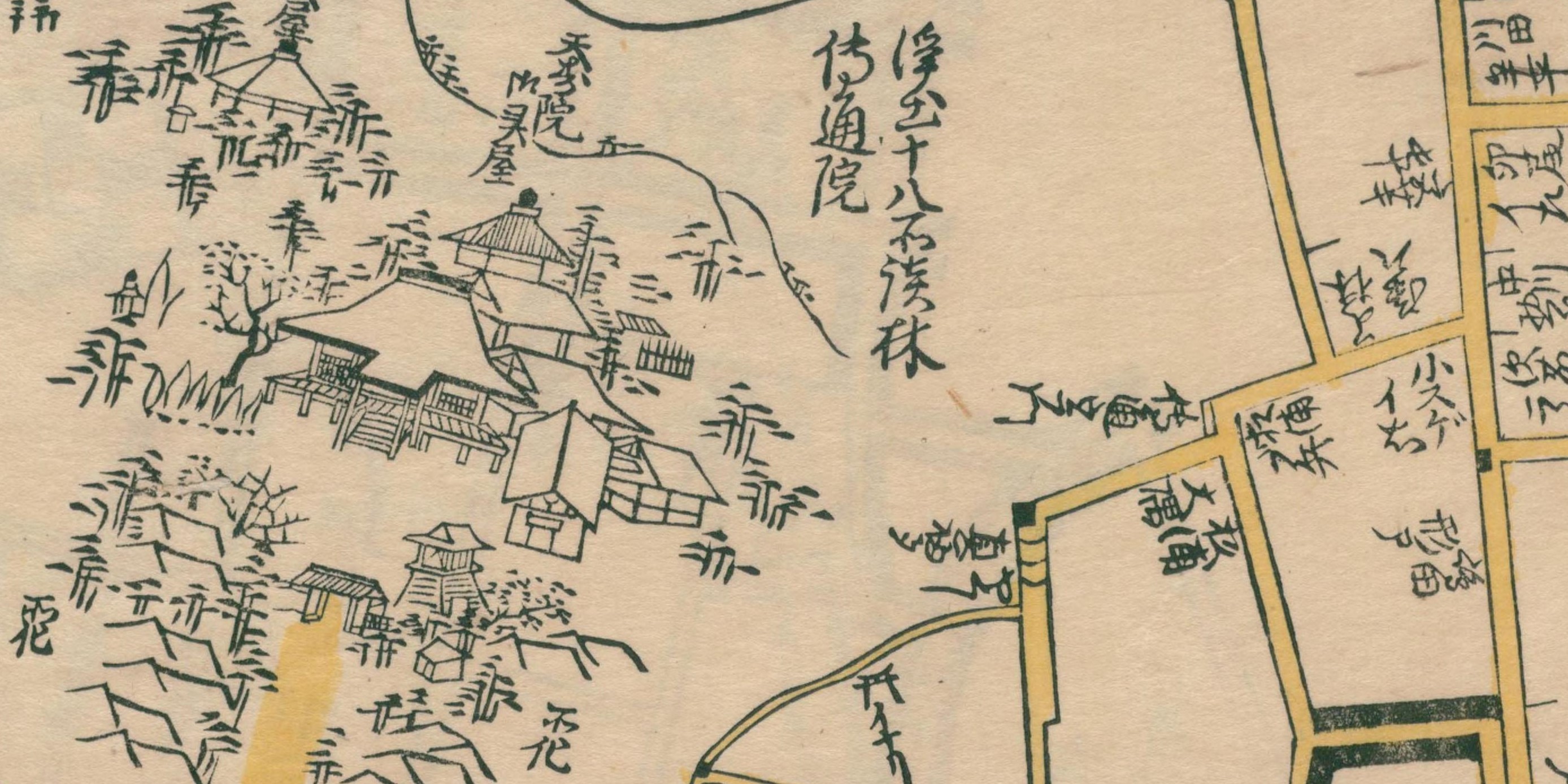

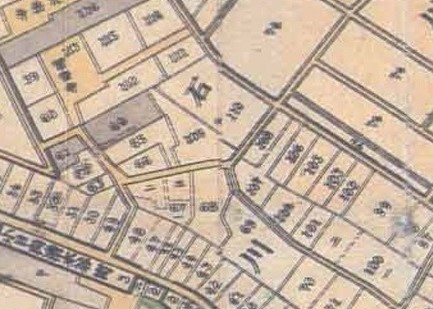

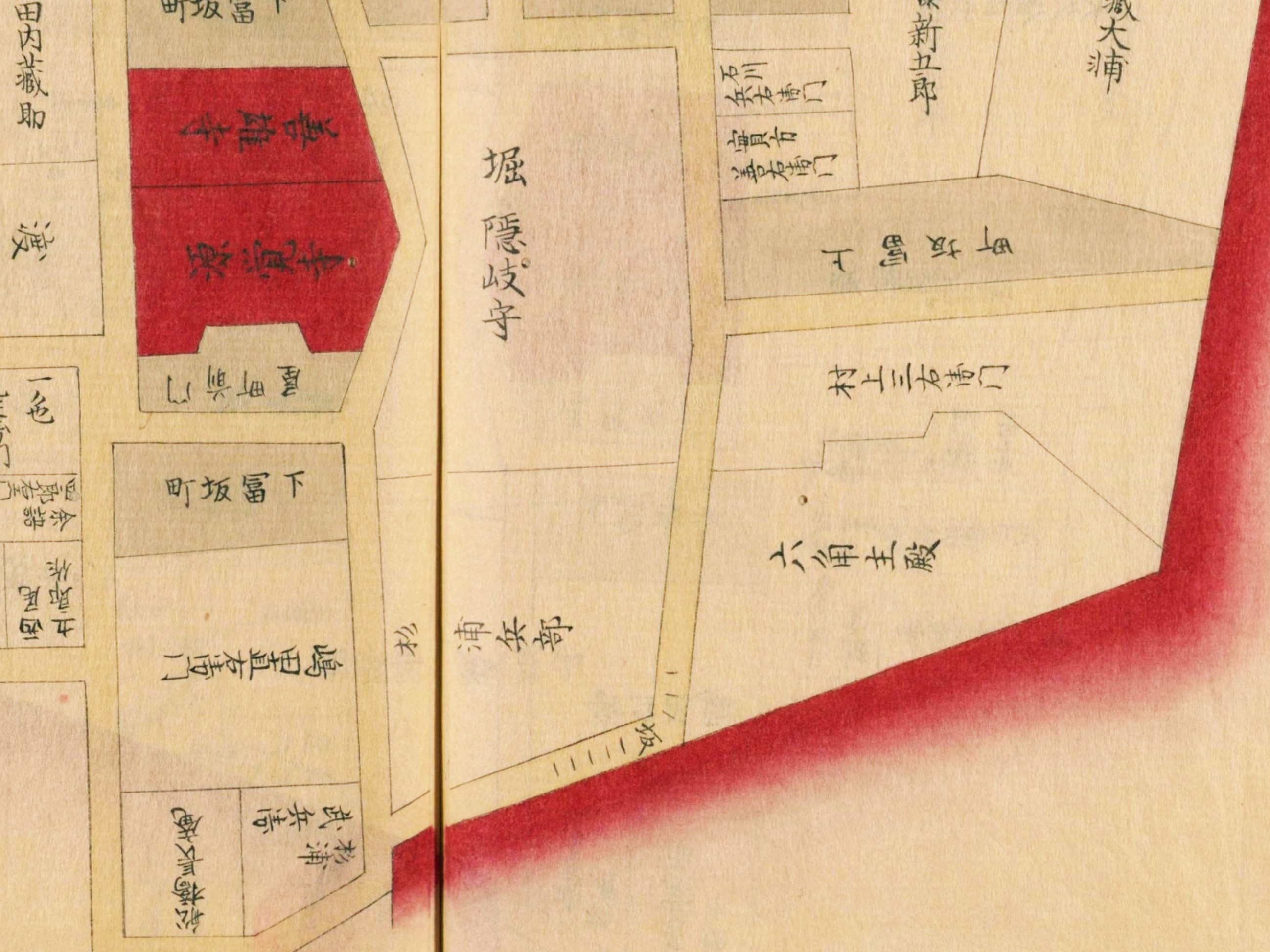

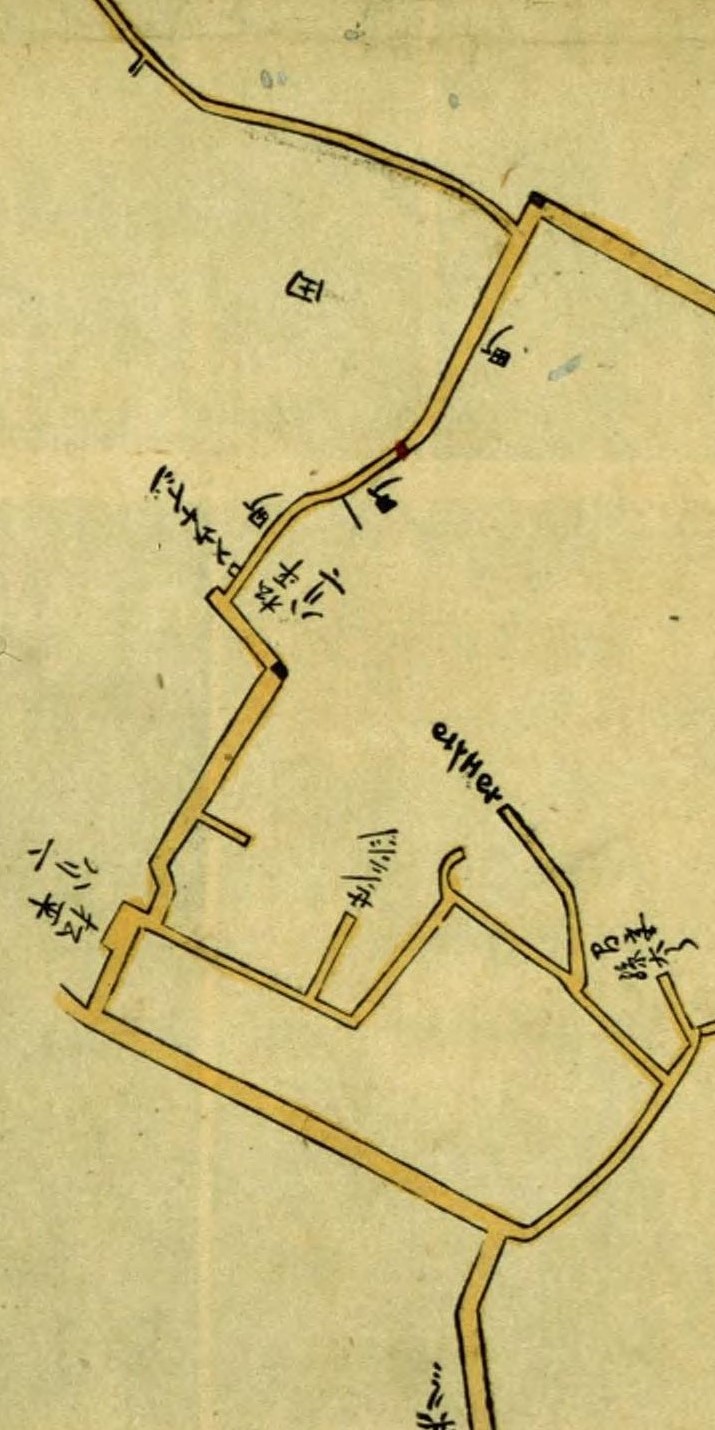

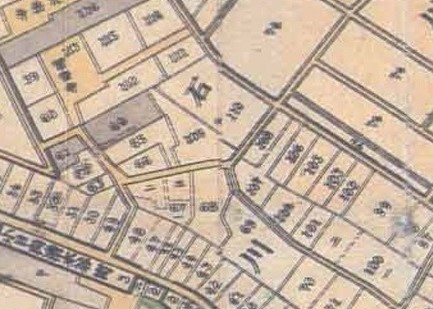

寛永江戸全図。中央で川を越える道の下が湯立坂、上に神社がある。その右、四辺を道に囲まれ

た百姓地が後に白山御殿となる

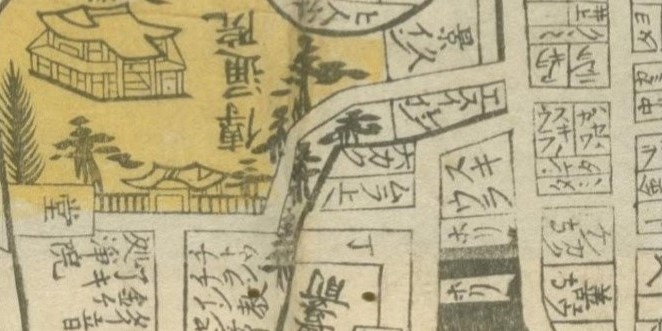

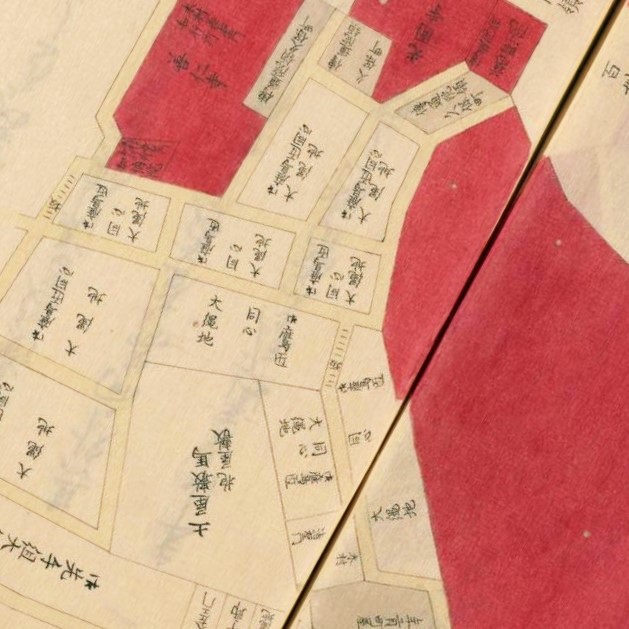

延宝9年(1681)江戸図。川が描かれていないが、寛永江戸全図の神社の位置に氷川明神と書か

れている

湯花は、大釜に湯を沸かし、熱湯に笹の葉をひたして禊(みそぎ)をする、神事のことです。これを湯立てといい、それが坂の名の由来になったというものです。

もっとも、江戸時代後期『御府内備考』はこの坂を湯坂と呼んで、『江戸志』を引用する一方、このような大河があったとは聞いたことがなく、湯花も近年の神事で、そのような説は受け入れがたい、という『改選江戸志』の説を紹介しています。

湯立の神事は中世に始まるといわれています。

寛永19~20年(1642~43)頃のものとされる『寛永江戸全図』には、現在の簸川神社のところに神社が描かれています。

『江戸砂子』『御府内備考』によれば、氷川明神はもともと現在の小石川植物園の地にあり、慶安(1648~52)・承応(1652~55)の頃、館林藩主だった徳川綱吉の江戸下屋敷がこの地に造営された際に、現在地に遷されたといいます。

『寛永江戸全図』にまだ白山御殿はなく、百姓地となっています。『江戸砂子』『御府内備考』の記述からは、描かれている神社は氷川社ではないことになります。

白山御殿となる百姓地には鳥居が三つ描かれていて、この内の一つが氷川社だったと考えられます。湯立坂の道に続く神社は、氷川社に合祀されたのでしょうか。

千川通りを渡った反対側にある簸川神社

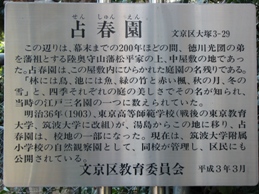

坂上の教育の森は、松平大学頭上屋敷跡

松平大学頭上屋敷の庭園だった占春園

窪町東公園。水車小屋は公衆トイレ

坂の途中にある銅御殿

江戸時代、湯立坂の北側は大名・

松平大学頭の上屋敷でした。

この屋敷地の中に造られた庭園が占春園です。今は筑波大学附属小学校の自然観察園となり、区民にも開放されています。

湯立坂に沿った、松平大学頭上屋敷があった崖には、細長く窪町東公園が続いています。

この公園の反対側には、銅(あかがね)御殿と呼ばれる重要文化財・

旧磯野家住宅があります。屋根と2階部分の外壁が銅葺きになっている、明治から大正の建築物です。

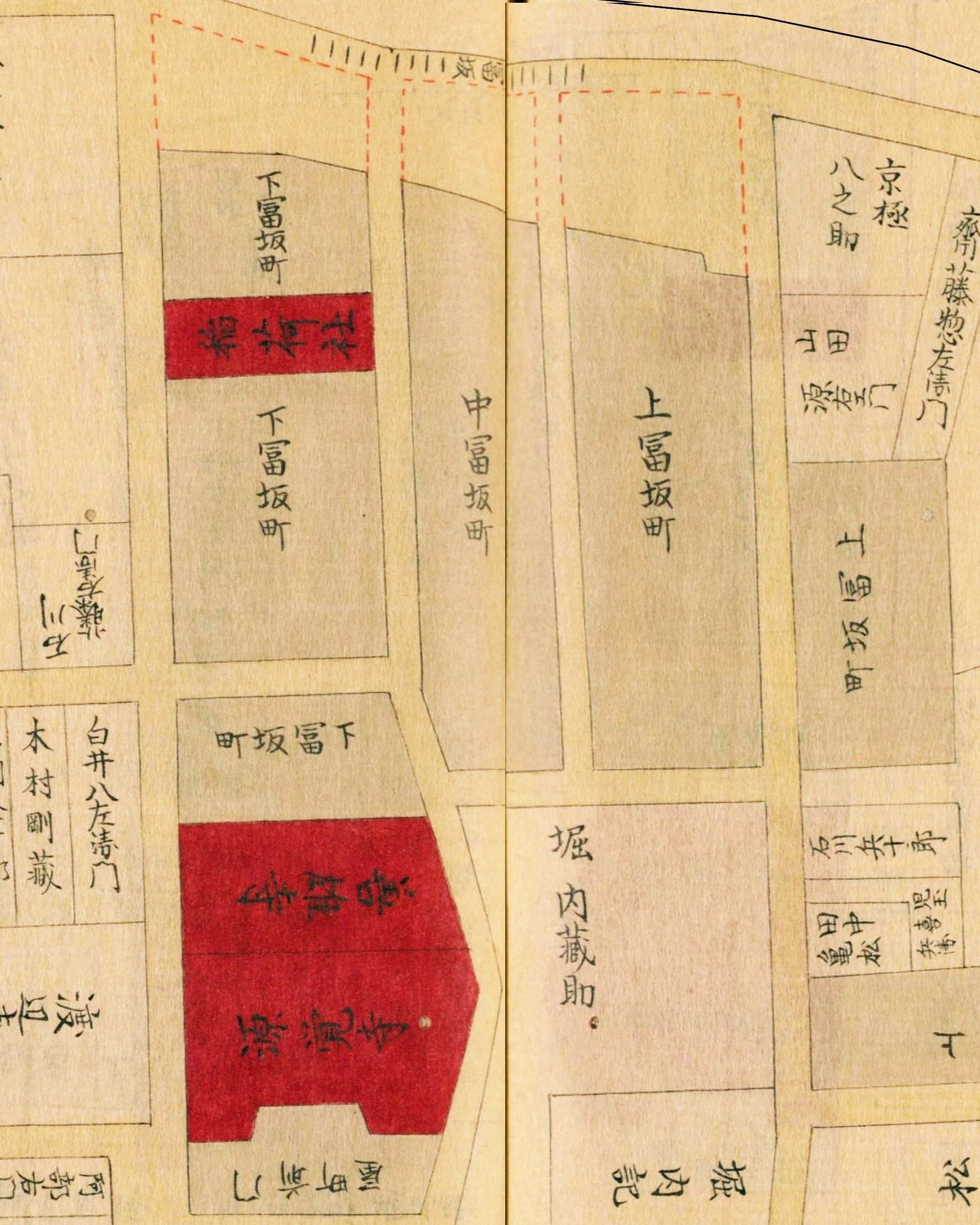

雪の日の堀坂。江戸時代、坂の右には堀内蔵助の旗本屋敷があった

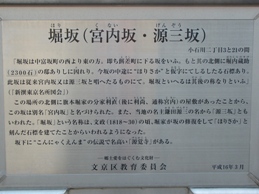

こんにゃく閻魔・源覚寺の裏通りの中ほど、善雄寺の裏手から西に上る急坂です。

明治39年(1906)の『新撰東京名所図会』は、「北側に堀内蔵助の邸ありしに因れり。今坂の中途に『ほりさか』と仮字(かなじ)にてしるしたる石標あり」と書いています。

江戸時代後期『御府内備考』は、この坂を源三坂、または宮内坂と呼んでいて、鎌田源三という名主の家があることから源三坂、昔、堀家の一族で宮内という人の屋敷がここにあったことから宮内坂、とそれぞれの名の由来を説明しています。

同時期の『小石川志料』は、源三坂と呼んでいます。

「ほりさか」の石標について、堀家が文政5年(1822)4月に屋敷を建替えた際に建てられたと『御府内備考』は書いています。

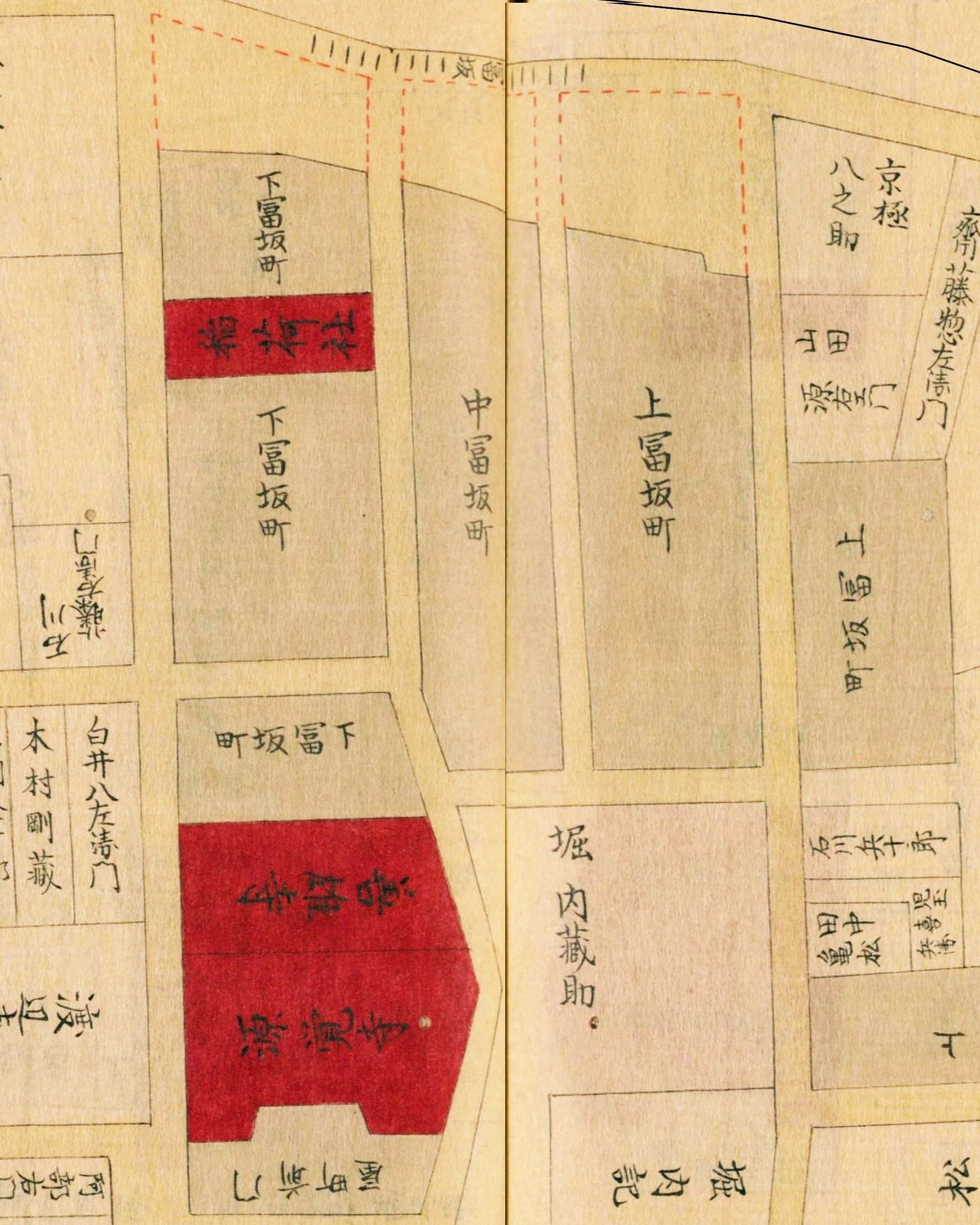

「寛文の江戸図を見るに堀氏の人ここにおるよし也、今も堀氏の邸あるはむかしのままなるべし」とも書いていますが、堀氏の名と坂道は、寛文11年(1671)の新板江戸外絵図まで遡ることができます。

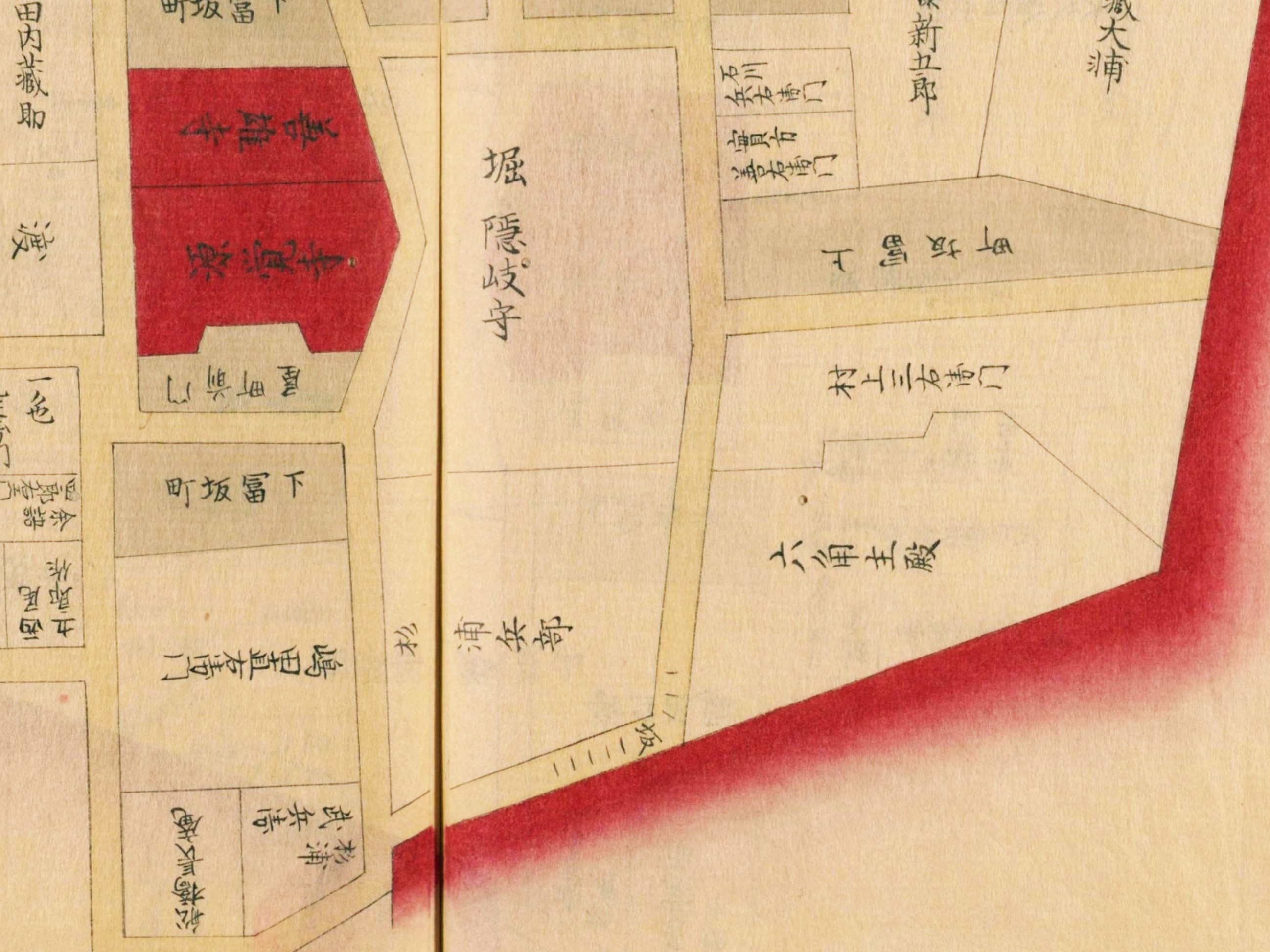

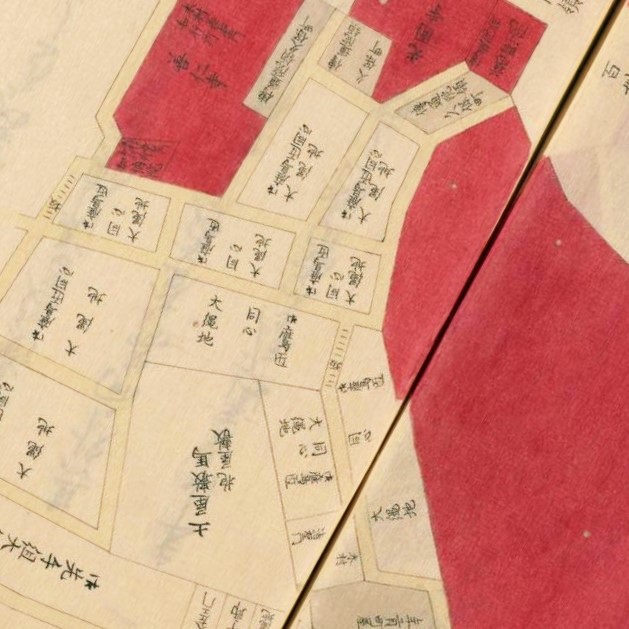

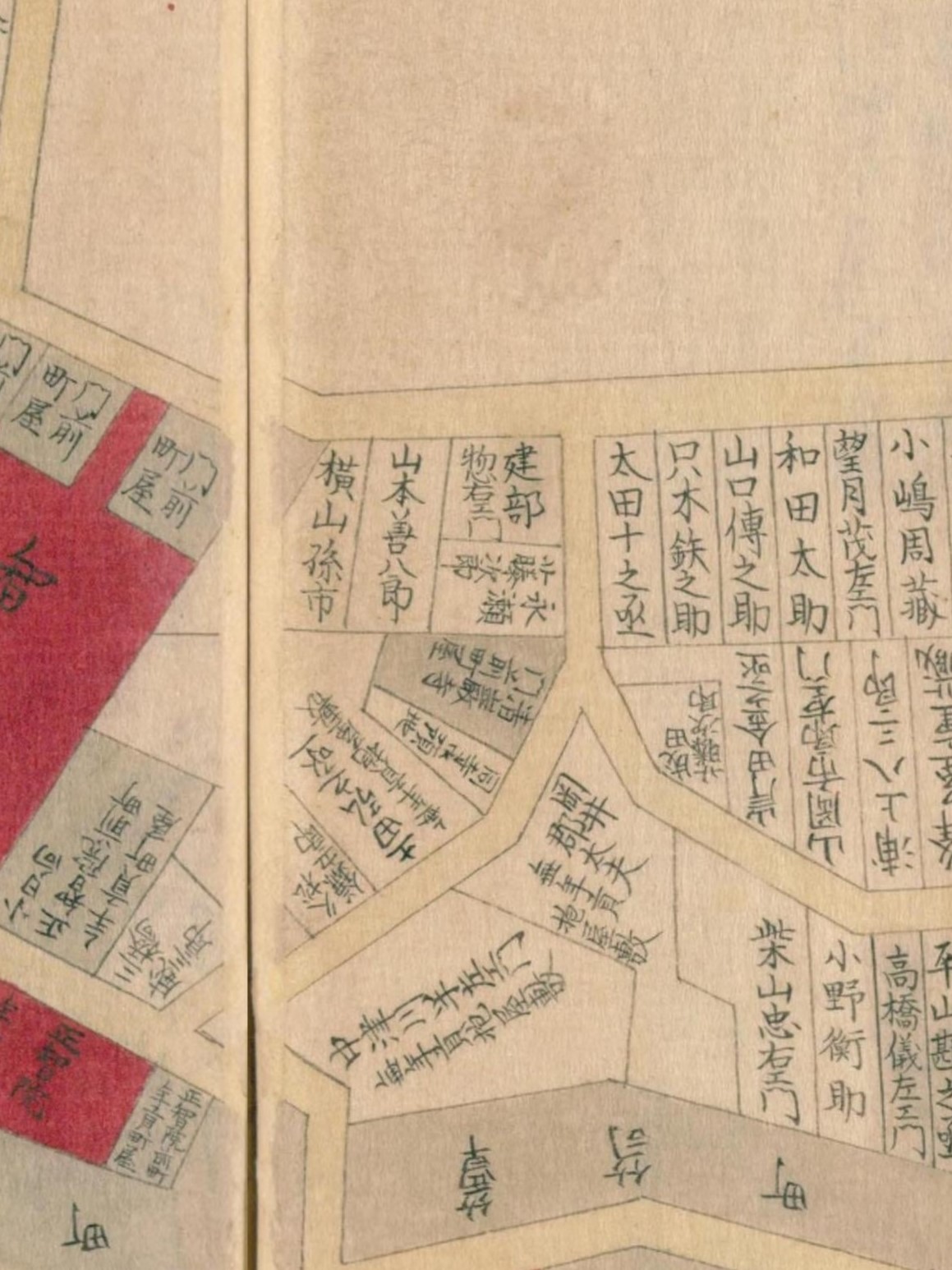

御府内沿革図書文政元年之形。善雄寺・源覚寺の右に堀内蔵助屋敷、

その上が堀坂。地図の上に富坂がある

新板江戸外絵図。善雄寺の右の段々が堀坂、その下に堀市正屋敷。

(市正は官位)地図の上に水戸藩邸と富坂

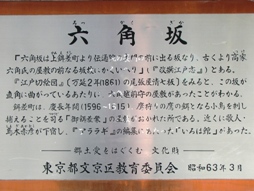

坂上から見た六角坂。坂の左に六角越前守の旗本屋敷があった

こんにゃく閻魔・源覚寺の裏通りの北寄りに、西に入る道があります。この道を進むと、南に直角に曲がりながら上る急坂となります。これが六角坂です。

江戸時代、角の突き当りに

六角越前守の旗本屋敷があり、屋敷前の坂なので六角坂と呼ばれるようになったと江戸時代後期『御府内備考』などに書かれています。

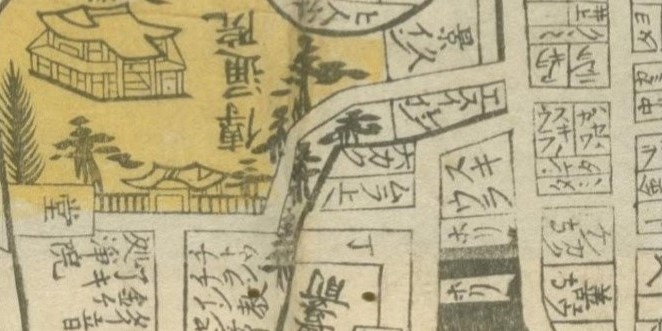

この坂道の歴史は古く、寛文11年(1671)の新板江戸外絵図でも確認することができます。また、六角氏の名は江戸時代後期『御府内往還其外沿革図書』享保十四年(1729)之形から確認することができます。

六角家は江戸時代、儀式や典礼を司る高家(こうけ)の役職を務める旗本でした。

新板江戸外絵図。杦(杉)浦大スミ屋敷の右下、クランクしている道が

六角坂。平行して上に堀市正屋敷と堀坂がある

御府内沿革図書享保十四年之形。六角坂の右に六角主殿の屋敷がある。

向かいは杉浦兵部

外壁に黒猫が描かれた建物

板塀に囲われた屋敷の門

坂上にある上富坂教会

こんにゃく閻魔で有名な閻魔堂

こんにゃく閻魔・源覚寺の毘沙門天堂

六角坂下。右に六角屋敷があった

坂の角には外壁に黒猫の絵が描かれた、評論家・立花隆さんの仕事場だった建物、坂の上には板塀に囲まれた屋敷、上富坂教会などの建物が並んでいます。

また近くには、眼病患者の信仰を集める、

こんにゃく閻魔として知られる源覚寺があります。

源覚寺境内には小石川七福神の一つ、毘沙門天などがあります。

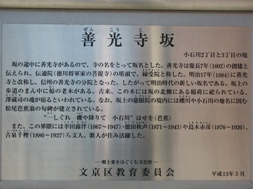

小石川台の裾を巻くように上っていく善光寺坂。右に見えるのが善光寺の山門

伝通院前から東に向かって下る、くねくねとした細くて長い坂です。

かつて川が流れていた千川通りより手前で坂は終わります。

途中には、寺や神社・古木などがあって、趣のある坂となっています。

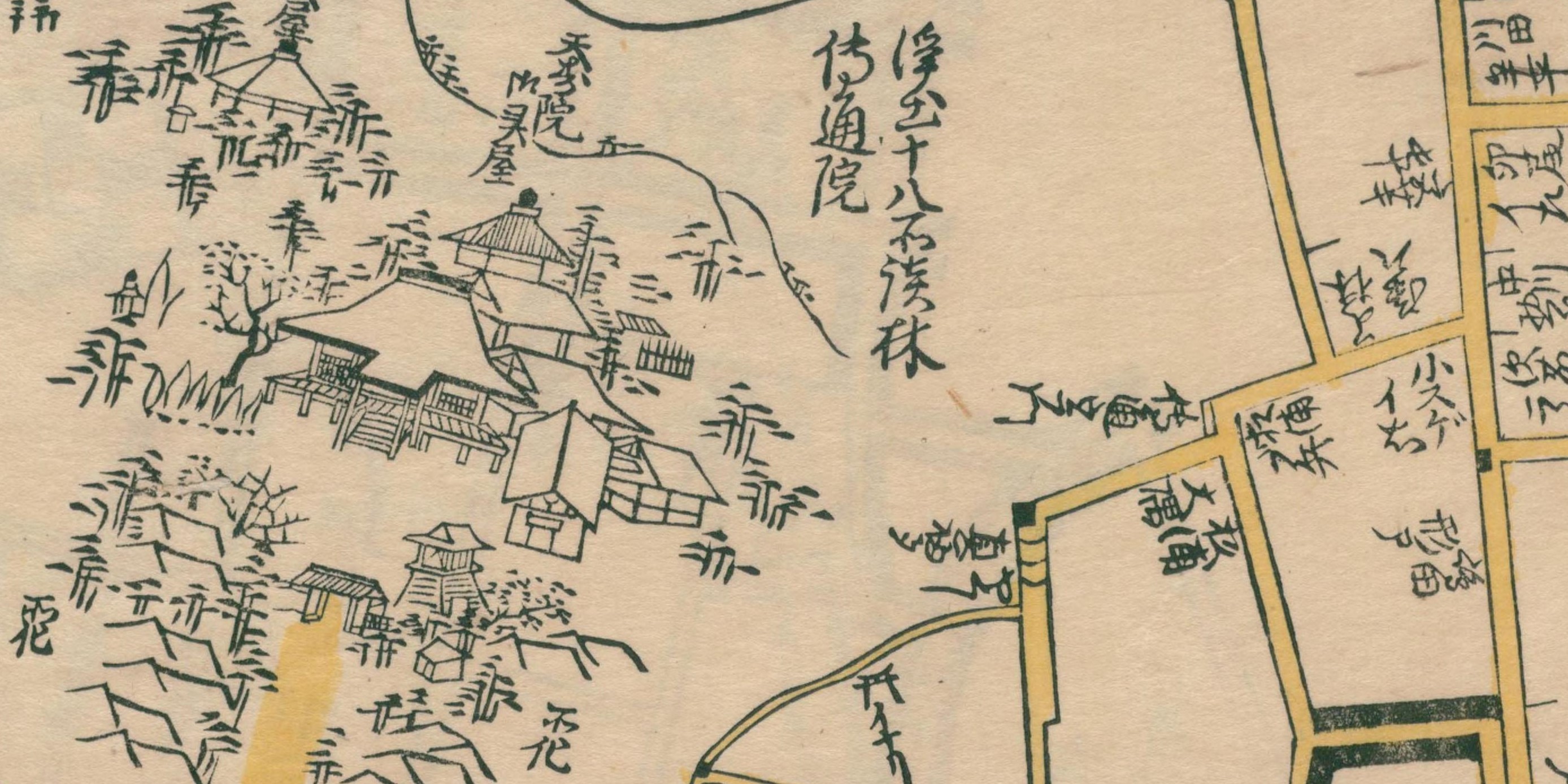

江戸方角安見圖鑑。山内の右下隅に傳通ウラ門と書かれている。その下は、六角坂

明和9年江戸図。中門から右に下りていく道、善光寺坂が描かれている

江戸時代、この道は

伝通院の山内でした。

延宝8 年(1680)の『江戸方角安見圖鑑』には、山内の様子が描かれており、現在の善光寺坂下に「傳通ウラ門」があるのがわかります。現在の善光寺坂に相当する道が山内を通っていたと思われ、この道が古いものであることがわかります。

これを裏付けるのが明和9年(1772)の江戸図で、伝通院中門(現在の山門)から山内を通る道が描かれています。

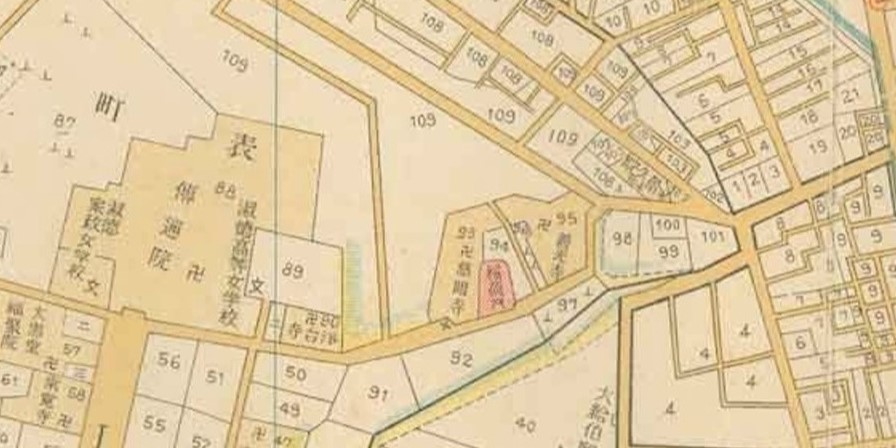

明治16年。中門から右への道が善光寺坂。坂下は縁受院を巻く道で、現在の直線の道はない

大正13年。周辺の道は現在とほぼ同じだが、善光寺坂下の直線はまだない

昭和3年。善光寺坂下に現在の直線の道が造られてている

明治16年(1883)東京図測量原図からは、この道が慈眼院、縁受院(善光寺)の前を通る、現在と同じ道であることがわかりますが、坂下は縁受院の東側を迂回していて、現在の直線の坂道はありません。

直線の道は大正13年の地図までなく、昭和3年の地図から確認できます。この間に、新たに造られたものと考えられます。

坂の名前は、途中にある

善光寺の名をとってつけられました。

寺伝によれば、善光寺は伝通院塔頭、縁受院として慶長7年(1602)に開創され、明治時代に月参堂縁受院善光寺と名称を改めたといいます。

善光寺坂は善光寺に由来しますので、明治以降に名付けられたことになります。小石川仏教会『小石川の寺院』によれば、善光寺を公称したのは、明治17年(1884)のことといいます。

坂下からの直線の道。正面に善光寺

坂の途中にある善光寺

善光寺前から北に迂回する本来の善光寺坂

澤蔵司稲荷前を下る善光寺坂。左は参道の石段

椋の古木

坂を下ると、道の真ん中に大きな椋(むく)の古木があります。

この老樹には、近くにある

澤蔵司稲荷に祀られている澤蔵司(たくぞうす)の魂が宿っているといわれ、澤蔵司稲荷にまつわる不思議な伝説があります。

また椋の古木の前には、都指定旧跡・

幸田露伴の旧居跡があります。

坂上は徳川家康の生母於大(おだい)の方の墓所がある伝通院で、徳川将軍家の菩提寺の一つです。

門前には小石川七福神の一つ、大黒天の福聚院があります。

坂から石段を上ると澤蔵司稲荷がある

澤蔵司稲荷の境内にあるお穴

お穴へは鳥居の続く坂の小径を下る

徳川将軍家の菩提寺で知られる伝通院

大黒天を祀る福聚院は幼稚園の園内にある

坂の途中には幸田露伴の旧居もある

坂下から。右手にあるのは学芸大附属小・中学校の校庭

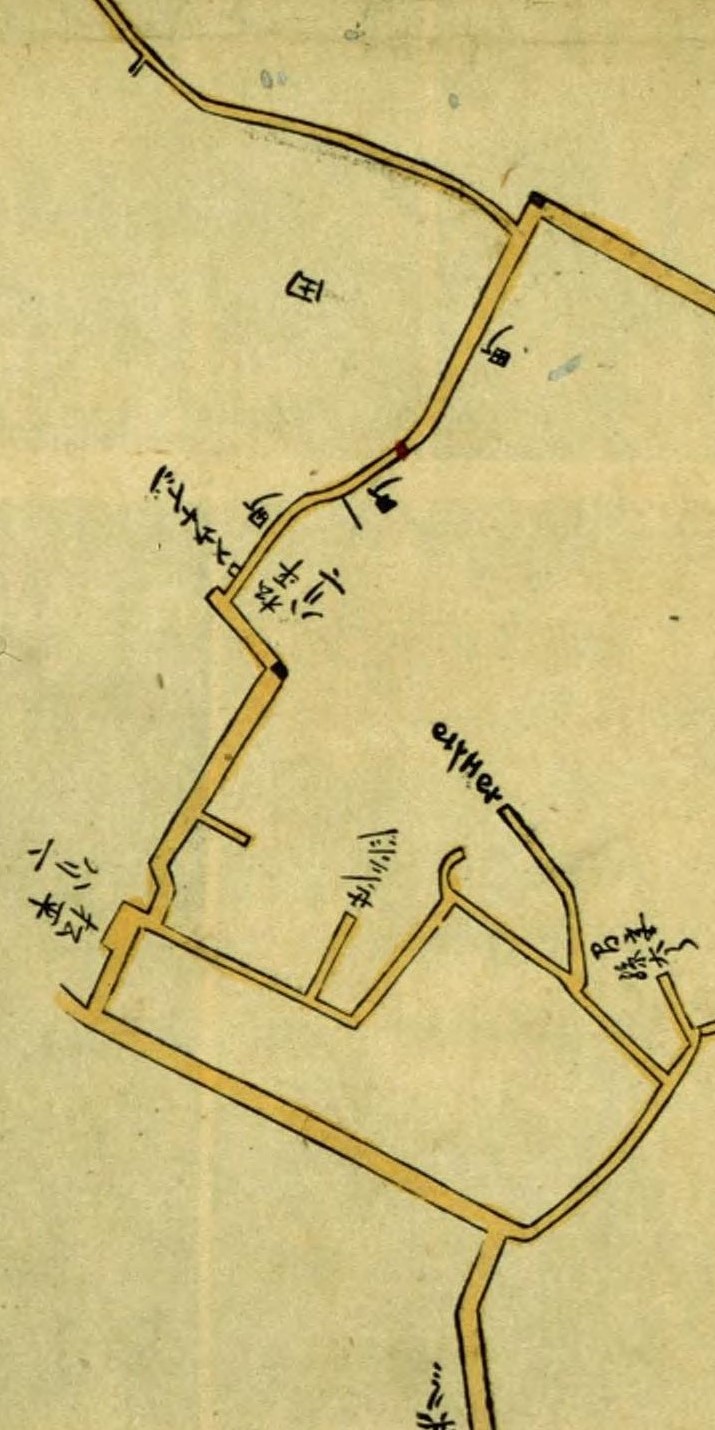

伝通院の西、都立竹早高校の脇を南北に抜ける坂道です。

明治43年(1910)『礫川要覧』には、「久堅町八番地より廿一番地を両側として、女子師範学校附属幼稚園側へ下るダラダラ坂なり」と書かれています。旧住所は小石川3丁目6から東京学芸大学附属竹早幼稚園付近に相当します。

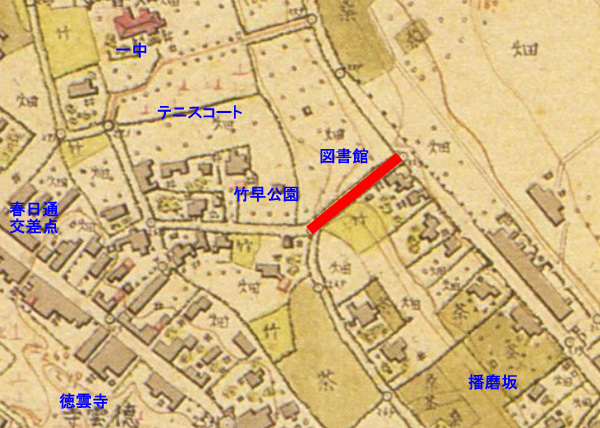

明治40年。ピンクのマーカーが久堅町8と21

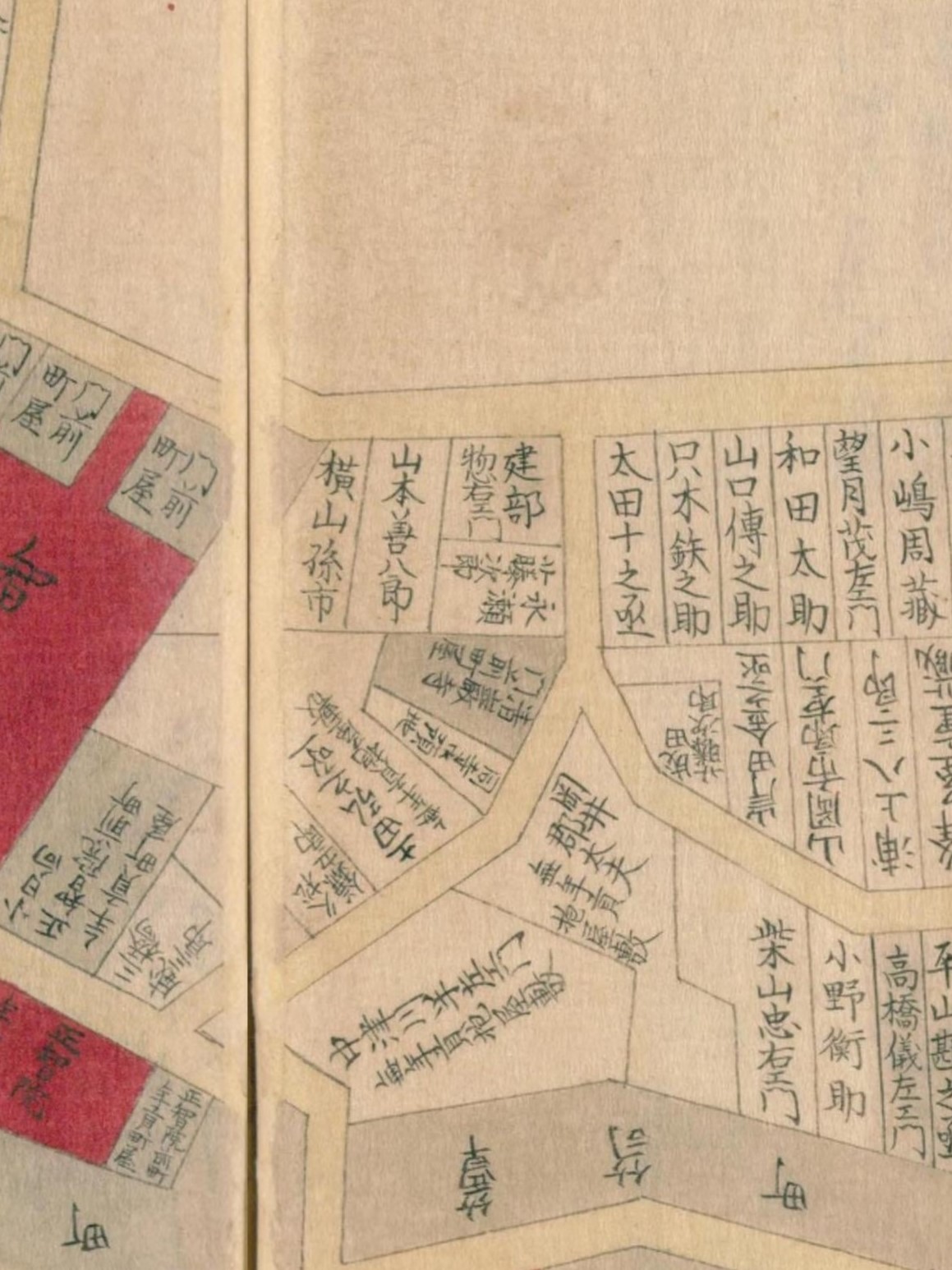

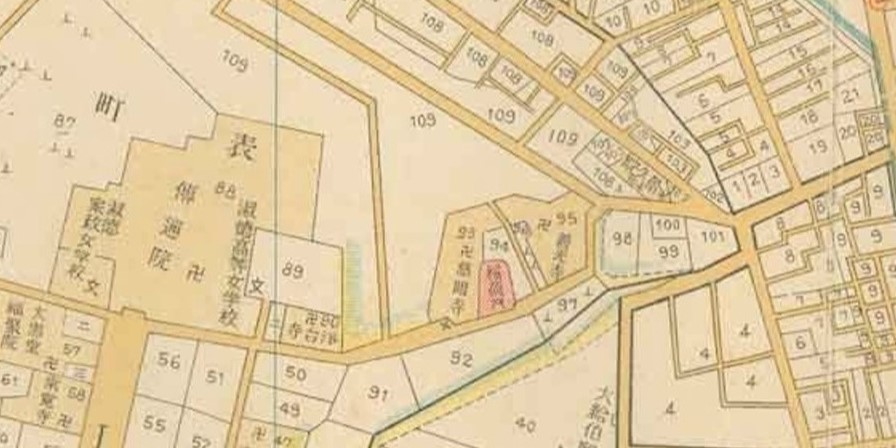

寛永江戸全図。赤い線が現在の三百坂

江府名勝志。三百サカの文字がある

坂道の歴史は古く、寛永19~20年(1642~3)『寛永江戸図』に存在を認めることができます。また、享保18年(1733)『江府名勝志』には、「三百サカ」の名が登場しています。

三百坂の名は『武江年表』元文5年(1740)10月26日にもあり、「東湖禅師寂、小石川三百坂慈照院に葬す」と書かれています。

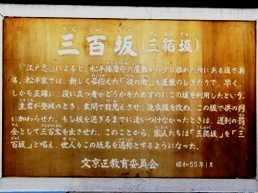

江戸時代後期『御府内備考』には、三百坂の名称の由来が二つ紹介されています。

ひとつは、『改選江戸志』を引用したもので、「松平大学頭殿正保、享保の頃の火消の時の定めより起るとなり」としています。

町火消には「いろは47組」などがありますが、その中に百組があり、これに由来するというものです。

現在の教育の森公園に、

松平大学頭の上屋敷がありました。

もうひとつは、『江戸志』からの引用です。

三百坂は、播磨坂周辺に上屋敷のあった

松平播磨守が、江戸城に登城する際に通った道でした。

松平家のしきたりでは、藩主が登城する時、徒歩で供をする下級武士は、まず玄関で殿様にお目通りしなければなりませんでした。

次に衣服を着替えてから、殿様の列に加わるのですが、列が伝通院横のこの坂を登り切るまでに追いつけないと、三百文の罰金を払わなければなりませんでした。

そこから、松平家の家来たちはこの坂を三百坂と呼ぶようになったというものです。

坂の東には

伝通院や塔頭・学寮があり、坂下から大名屋敷への道は三百坂下通りと当時の地図に記されています。

安政4年東都小石川絵図。三百坂下から松平播磨守屋敷の道に三百サカ下トヲリ(通リ)の文字がある

また、天保9年(1838)頃の『砂子の残月』には、ここに百々(どど)百右衛門拝領屋敷があったことから、百が三つで三百坂という名が付いたと書かれています。

坂にある学芸大附属幼稚園竹早園舎

三百坂下の道。左は学芸大附属の校庭

坂の西側には、学芸大学付属の竹早幼稚園・小中学校があります。ここは、江戸時代には

松平讃岐守の下屋敷でした。

坂下に小石川植物園。坂の左は、江戸時代、松平播磨守の大名屋敷だった

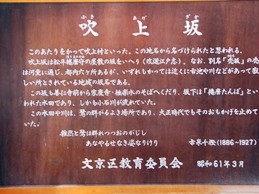

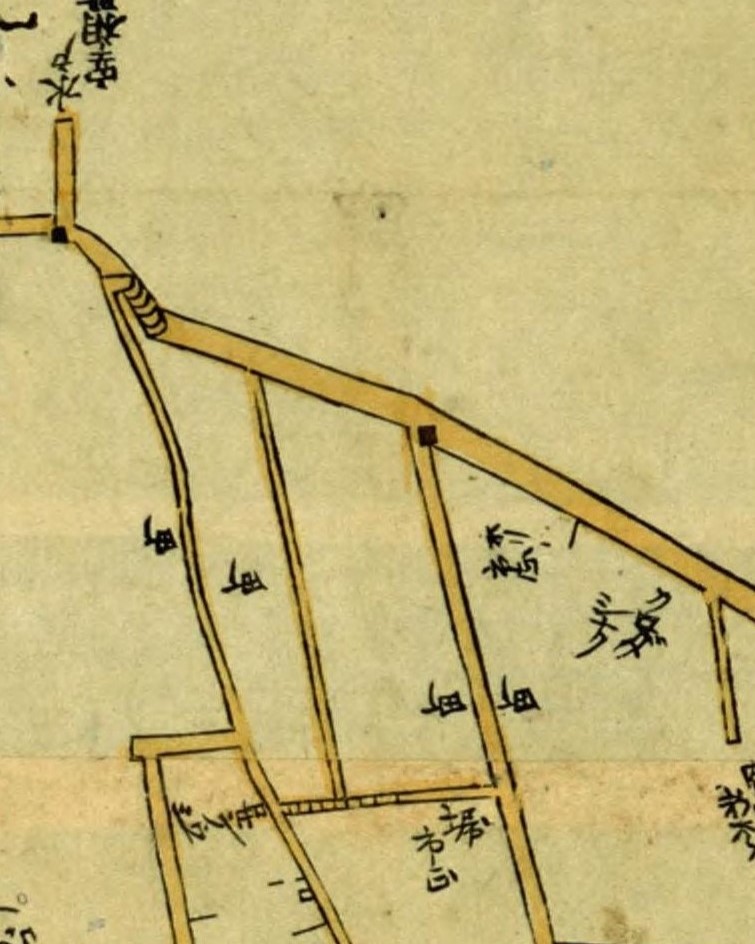

播磨坂と並行する長い坂で、坂下の千川通りで播磨坂と出合います。この坂は江戸時代からあって、

松平播磨守の屋敷地に沿っていました。

寛文11年(1671)新板江戸外絵図には、吹上坂の祖型となる道が描かれています。

新板江戸外絵図。三百坂下通りが坂上になり、

田甫に下りていく左の道が吹上坂の祖型

江戸時代後期『御府内備考』は、松平播磨守の屋敷内に極楽水(ごくらくみづ)が湧出していて、これを吹上水とも言ったので、この近辺の地名となり、坂を吹上坂と呼んだと書いています。

慶長年中(1596~1615)以前に小石川村吹上、元禄年中(1688~1704)には吹上村と呼んでいたとも書かれていて、『江戸志』は、金杉村の北を吹上村と呼んでいたといいます。

(※

「吹上坂の由来を追って」もご覧ください。)

極楽水は名水として知られ、もとは宗慶寺の境内にありました。この内、八千坪が松平播磨守の屋敷地となり、極楽水もその中にありましたが、この水を引いて

宗慶寺の境内の井戸にしたと、明治39年(1906)『新撰東京名所図会』は書いています。

明治時代の宗慶寺・極楽水の井

戦後の区画整理で、宗慶寺が坂下に移ったため、この極楽水の井戸は現在、隣接する高層マンション敷地内の緑地にあります。

極楽水の井戸のわきには、水神・弁財天の祠があります。

文京区教育委員会によれば、吹上坂は、禿(かむろ)坂とも呼ばれています。禿は昔、子どものおかっぱの髪形を言いました。

かつて、坂の下は小石川が流れる湿地帯でした。河童がいるような場所というのが、禿坂の名の由来かもしれないといいます。

極楽水の井のあるタワーマンション緑地

極楽水の井の弁財天

寿老人を祀る、宗慶寺

極楽水の湧く古刹・善仁寺

吹上坂の途中には、浄土真宗の古刹・

善仁寺があります。境内には、将棋の塚田正夫実力制第2代名人の墓碑や、今も湧き出ている極楽水があります。

この極楽水は、親鸞聖人が杖で掘って湧き出た清水だという寺伝が、江戸時代後期の『寺社書上』に載っています。

坂下の植物園前から坂上へ。江戸時代、このあたりは松平播磨守の屋敷地だった

播磨坂は戦後に造られた、幅が40mもある広い坂道です。

関東大震災の後、都市計画として環状3号線が計画されました。戦後に着工されましたが、計画はすぐに凍結されました。

播磨坂は、この時に区画整理されて部分完成した環状3号線の400mほどの区間です。

遊歩道の裸婦像

遊歩道の母子像

ビル屋上のサッカーボール

歩道のキティちゃん?

2011年1月撮影(現在はない)

播磨坂の通称は、昔、この一帯が

松平播磨守の大名屋敷地だったことに由来します。

なお、未完成の環状3号線の道路計画は、現在も続いています。

(※

「吹上坂の由来を追って」もご覧ください。)

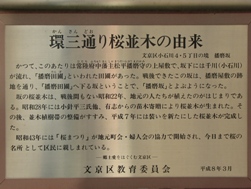

毎年、播磨坂では文京さくらまつりが開催される

播磨坂は、桜の名所としても親しまれています。

坂上から坂下まで、中央の遊歩道と両脇の歩道にソメイヨシノなどの桜の木が植えられています。

この坂道に桜が植えられたのは、坂が舗装された昭和35年のことです。120~150本ほどが植えられましたが、現在は老木となり、徐々に若木に植え替えられています。

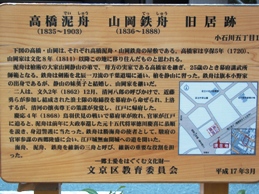

播磨坂の坂上に近い、小石川5丁目側のマンションは、かつての幕末の志士、

山岡鉄舟と

高橋泥舟の旧居跡です。

案内板は中央の遊歩道にあります。

竹早公園付近の坂上から。坂下には、かつての松平播磨守の大名屋敷地があった

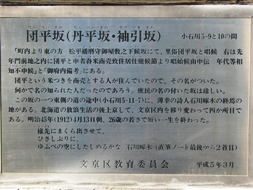

江戸時代、この坂は大名・

松平播磨守の上屋敷への道でした。

御府内沿革図書 当時(幕末)之形。

図の中央、団平坂上に「清巌寺門前町屋」がある

江戸時代後期『御府内備考』には、清岸寺門前から東の松平播磨守屋敷に下る坂を団平坂と呼んだと書いてあります。

また、坂名の由来について、いつの頃かはわからないが、清岸寺門前に舂米(つきまい)を商売とする団平という者の家があったからと書いています。

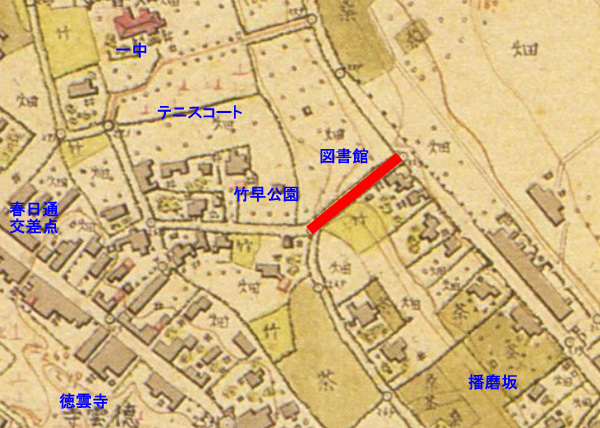

当時の地図からは、団平坂は現在の竹早公園入口から小石川図書館前の区間で、坂下は松平播磨守上屋敷に突き当たっていました。

清岸寺門前は現在の竹早公園にあり、坂の両側は武家屋敷でした。

清岸寺門前は、元禄10年に清岸寺の領地となりましたが、翌年、奉行所に願い出て町屋になっています。

明治16年。赤線が団平坂

現在の団平坂。赤線区間が明治以前の団平坂(国土地理院地図を加工)

明治16年と国土地理院の地図を合成。赤線が明治以前の団平坂

明治29年の団平坂。坂下が延びている

松平播磨守上屋敷ができるのは、寛文2年(1662)のことです。水戸家藩主・徳川頼房の5男・松平頼隆が支藩の保内藩主となり、吹上村に幕府より1432坪の土地を賜ったのが始まりです。

『御府内往還其外沿革図書』延宝年中(1673~81)之形に団平坂が描かれており、上屋敷が完成した早い時期から、この坂があったことがわかります。

『御府内備考』には、団平坂は袖引坂とも呼ばれていたと書かれています。

坂下が伸びて現在のようになったのは、地図からは明治20年前後と考えられます。

小石川図書館下を右に入り、最初の角を左に曲がると、明治の歌人・

石川啄木終焉の地があります。現在はプレートと歌碑、顕彰室があります

団平坂付近にある石川啄木終焉の地

坂の上にある竹早公園の桜もきれい

坂の途中にある小石川図書館

小石川3丁目には、住宅地の中にいくつもの坂があります。それらは、坂に建つ住宅の間を通る、生活の臭いのする坂道です。

3丁目11・12の間の坂の途中には、歌舞伎湯という銭湯がありましたが、2019年に廃業しました。

文京区の住宅地には、いくつか銭湯が残っています。マンションに建て替えて、その中に入って頑張っている銭湯もあります。

淑徳学園脇の坂

伝通院の北、淑徳学園の裏手にある坂です。3丁目15・16の間にあります。

伝通院西の坂

伝通院の西を下る長い坂です。

坂上から下りる左側には、

真珠院などの脇寺があり、両側を寺の塀が挟んでいます。坂の途中からは学生寮や住宅・事業所が並びます。

江戸時代、この坂の両側には塔頭(たっちゅう)と呼ばれる、伝通院の脇寺がありました。

坂上には、幕末に新撰組の前身・

浪士組が結成された処静院がありましたが、今は残っていません。

真珠院・小石川七福神の布袋様

真珠院の水琴窟

伝通院の脇寺・真珠院

3丁目11・12の間の坂

伝通院西の坂の真珠院門前付近から東に下る坂です。

3丁目10・11(23・24)の間の坂

三百坂下の道を東に行ったところにある坂です。坂下は3丁目23・24の間です。

三百坂下の坂

三百坂の下にある坂です。坂上は3丁目9・4丁目9、坂下は3丁目22・4丁目11の間です。

延享・宝暦頃の江戸図。小石川4丁目付近

国土地理院地図を加工。水色の線が江戸図にも描かれている坂道

御府内沿革図書延宝年中之形。一帯は大縄地だった

小石川4丁目は、住宅地の中に細い坂があります。

延享・宝暦(1744~1764)頃の江戸図からは、3丁目の三百坂下の坂を含め、4丁目の明照幼稚園前、善仁寺裏の坂、学芸大附属竹早西の三つの坂が、すでにあったことがわかります。

『御府内往還其外沿革図書』延宝年中(1673~81)之形では、一帯が御鷹匠同心の大縄地(一括して与えられた拝領地)として宅地開発され、善仁寺、光圓寺門前に町屋が形成されていたことがわかります。

小石川台の地下には、極楽水を生んだ水脈があります。これらの坂の周辺には、地下を流れる水を汲み上げる、ポンプ式の井戸が残っています。

明照幼稚園前の坂

4丁目9・10の間を下りる坂で、明照幼稚園の前、4丁目10・12の間まで続きます。

学芸大附属竹早西の坂

坂上は小石川郵便局です。校庭に沿って4丁目7・8の間まで続く、細くて長い坂です。

善仁寺裏の坂

学芸大附属竹早西の坂からさらに下る、4丁目10・13の間の坂です。

エーザイ本館裏の坂

4丁目18・19の間、

播磨坂の1本南にある短い坂です。人通りの少ない静かな道です。

5丁目25・40の間の坂

播磨坂のすぐ脇にある小さな坂道です。

坂上は住宅街、坂下には製本所や印刷所が並んでいます。

播磨坂の近く、小石川4丁目には大手印刷会社の共同印刷があり、千川通り沿いには印刷関連の事業所が集まっています。

小石川消防署前の坂

小石川消防署の正面にある坂道です。

坂上は団平坂に続いています。坂の途中には久堅公園があります。

坂の上からは、小石川植物園の森を見ることができます。

坂下に見える小石川植物園の森

久堅公園

文京一中裏の坂

区立第一中学校と竹早テニスコートの間の道は、春日通りからゆっくりと下っていく、なだらかな坂道です。

この道は、文京一中裏交差点から急坂となって、坂下の白山3丁目で千川通りと交差します。

文京一中裏交差点付近から千川通りを見おろすと、その向こうに小石川植物園の森が見えます。

坂下に見える小石川植物園の森

5丁目29・30の間の階段

千川通り・白山3丁目交差点の近く、文京一中裏の坂の北寄りにある階段の道です。階段はくの字形に曲がっています。

階段上は住宅街、階段下には製本所があります。

この階段は区道です。

製本所のある階段下

御府内沿革図書 延宝年中之形。上方の段々が占春園前の坂

国土地理院地図を加工。水色の線が御府内沿革図書にある坂道

占春園前の坂

播磨坂桜並木交差点から、

湯立坂に向かう道にあります。

文京一中裏交差点を過ぎると急坂となり、占春園前で湯立坂と交差します。

この坂は、『御府内往還其外沿革図書』延宝年中(1673~81)之形にも描かれている古い道です。

5丁目20・30の間の坂

占春園前の坂と並行する、1本東よりの細い坂です。坂下には窪町東公園があります。

坂の両側にはマンションや事業所が並んでいます。

(文・構成) 七会静