小日向の坂道

坂下に見える通りが、かつて神田上水だった巻石通り

東京メトロ丸の内線茗荷谷駅の南、広大な小石川車両基地の西にあって、小日向台から巻石通りに下る坂です。巻石通りには、かつて

神田上水が流れていました。

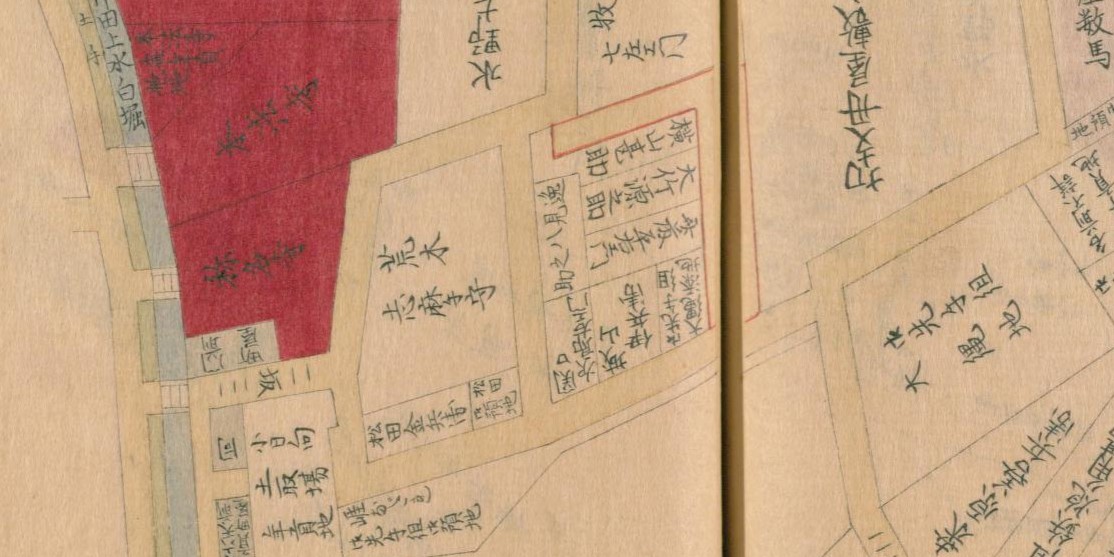

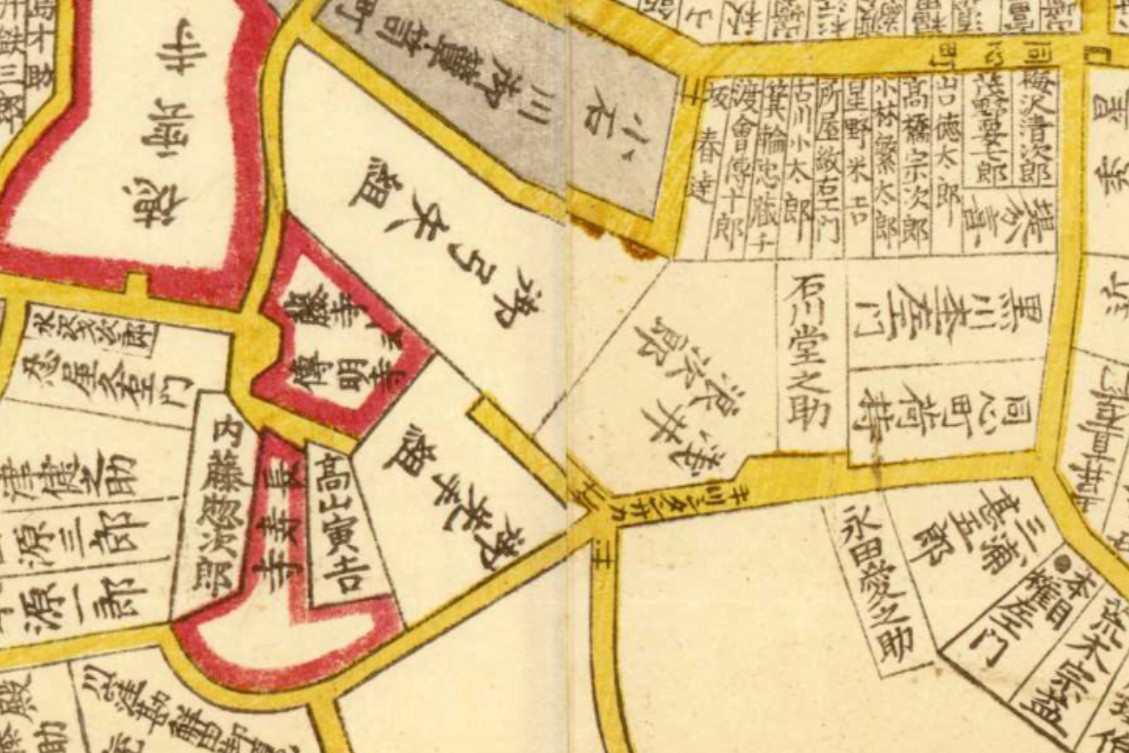

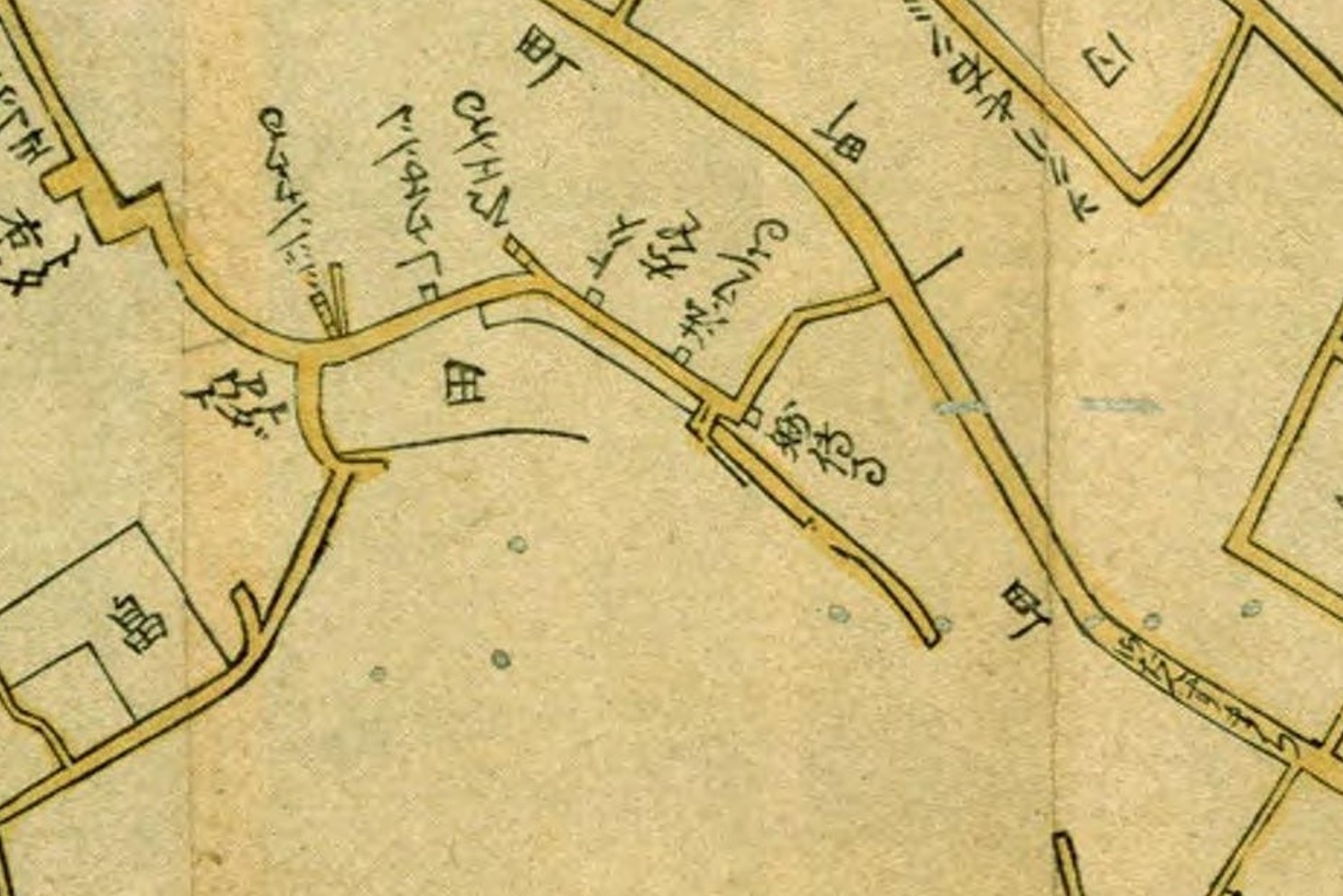

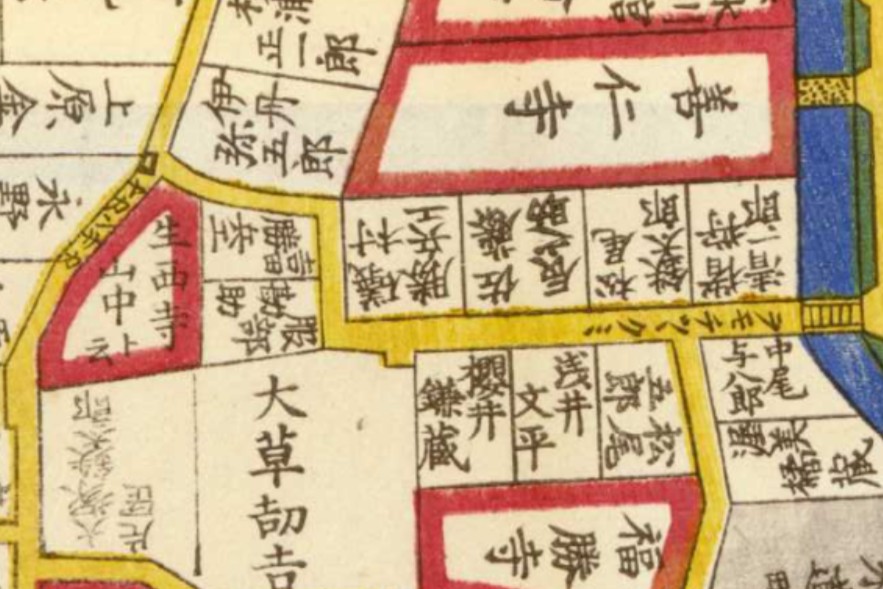

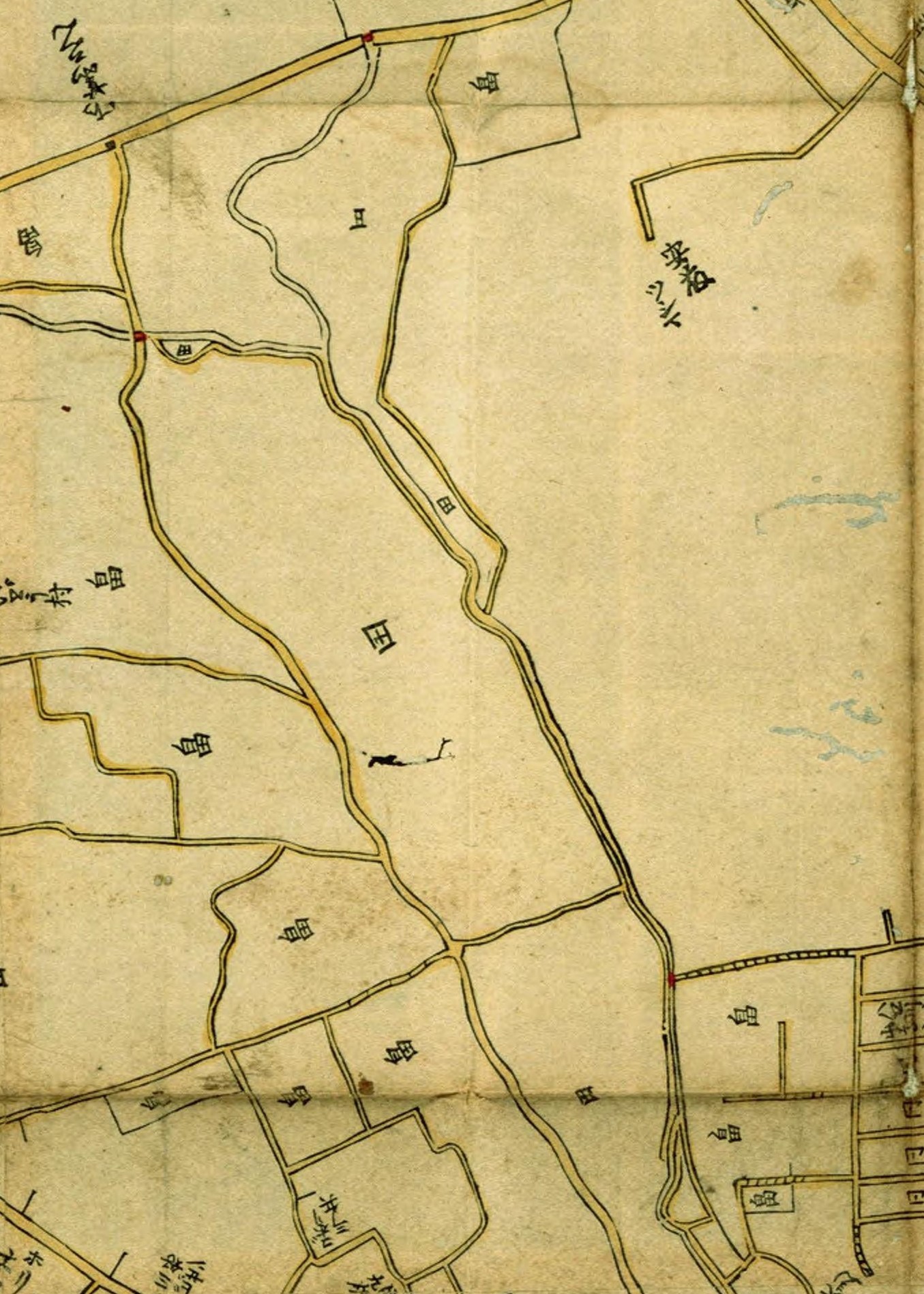

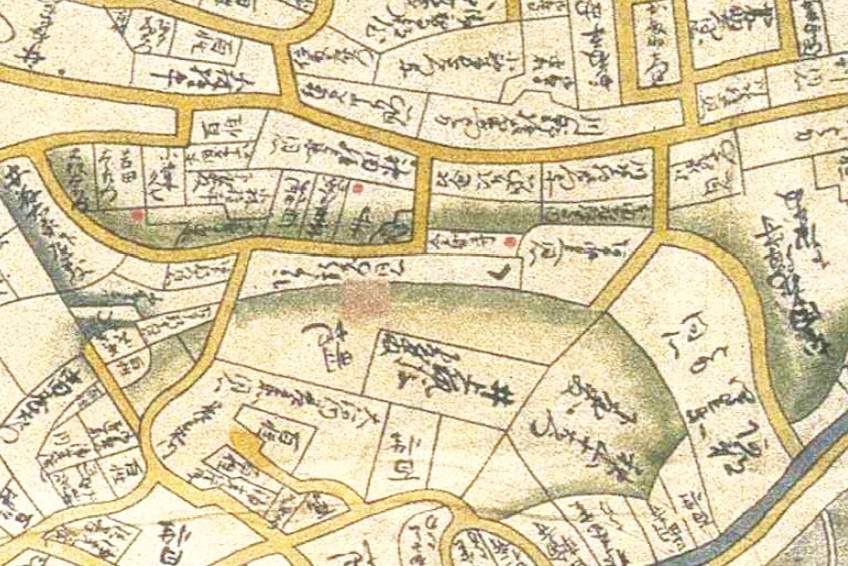

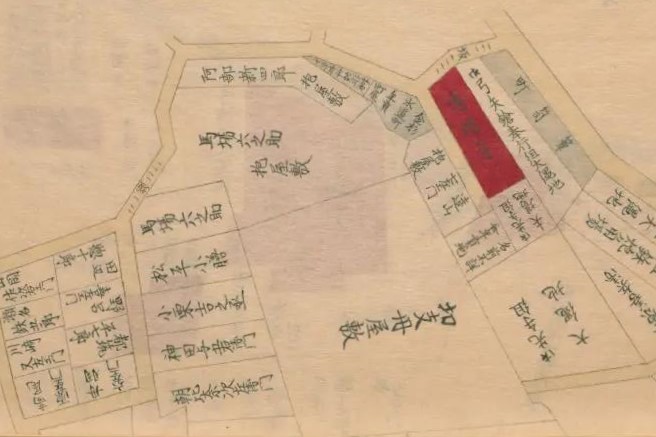

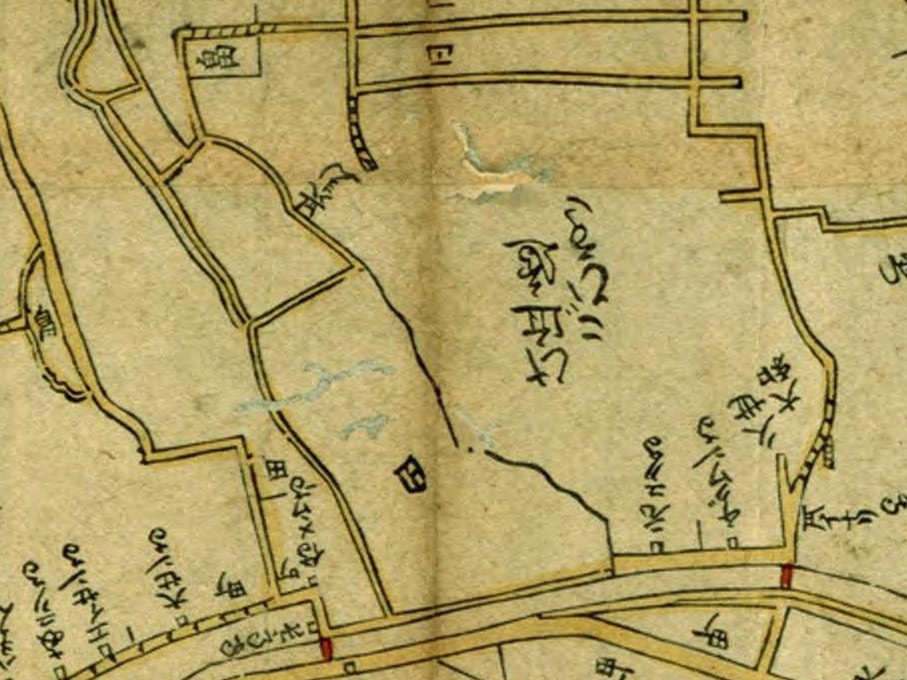

『御府内沿革図書』延宝年中。坂の隣(下)が稱名寺

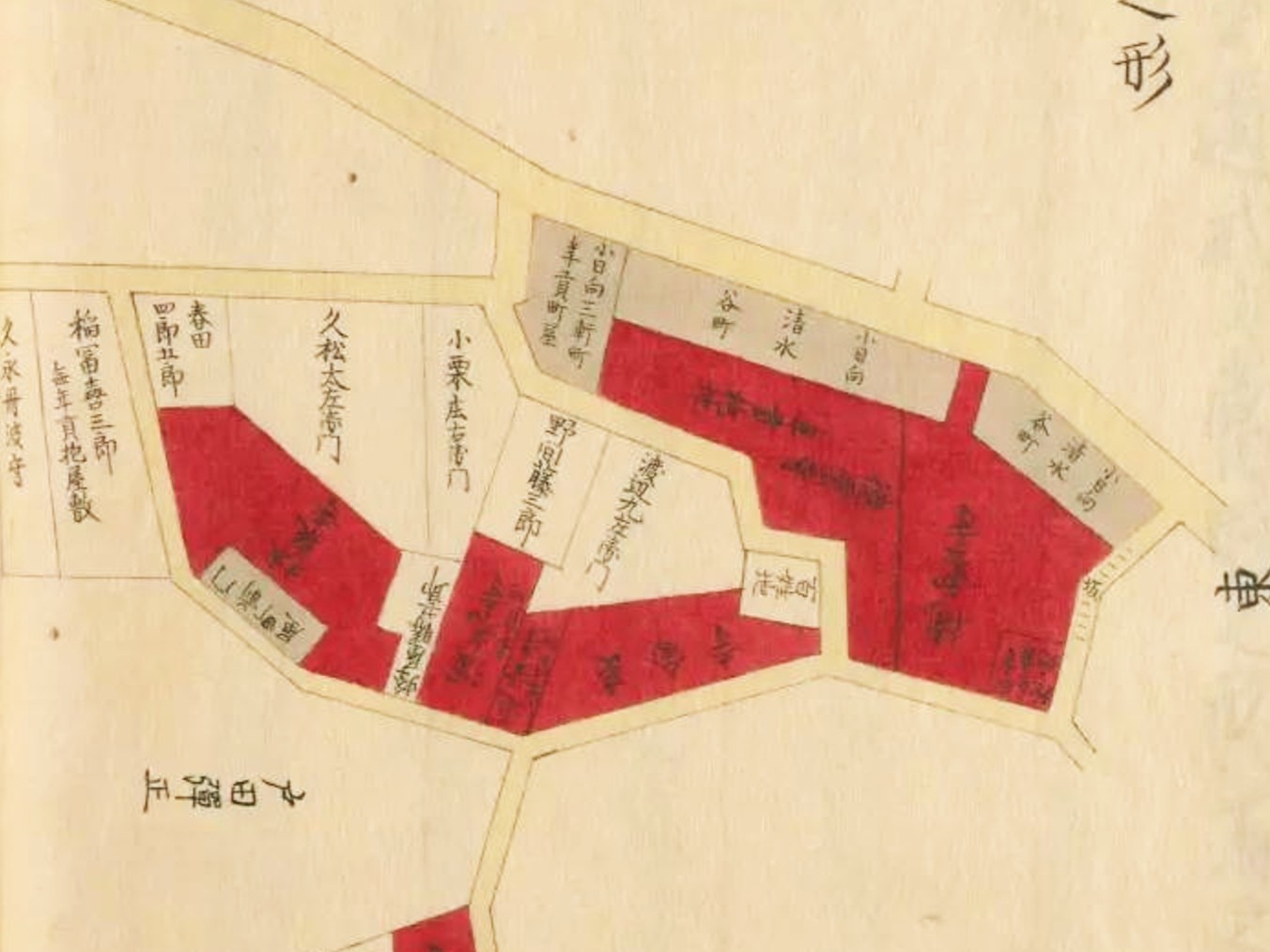

『御府内沿革図書』宝永2年。坂上に荒木志摩守、坂下(右)は神田上水。

江戸時代後期『御府内備考』は、坂上に旗本の荒木志摩守の屋敷があったのが名前の由来で、今はこの屋敷はないと、『改撰江戸志』を引用して書いています。

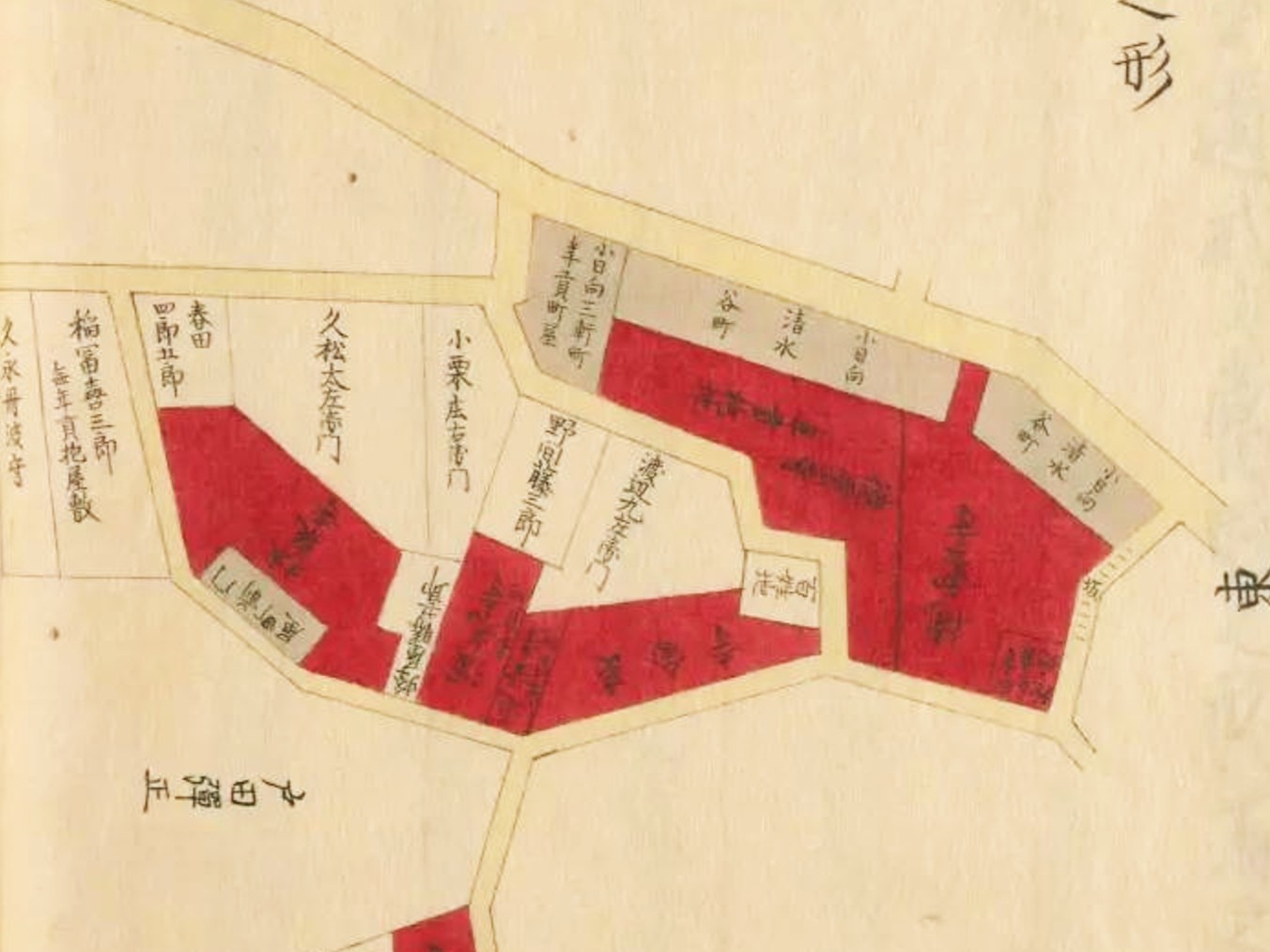

『御府内往還其外沿革図書』宝永2年(1705)、享保11年(1726)之形には、坂上に荒木志摩守の名があり、この頃、荒木屋敷があったことが示されています。

それ以前、延宝年中(1673~81)之形には、稱名寺に隣接してこの坂が描かれています。

稱名寺は、江戸城田安門外にあったものが、寛永元年(1624)、現在地に替地を拝領して移ってきたと『御府内備考』に書かれています。近辺の武家が資金を出し合って坂を造ったと書いていることから、稱名寺移転の前後にこの坂道ができたと考えられます。

住居表示板にあった浅利坂。昔の浅利坂はもっと北(右)だった

切支丹坂の南、小日向台から東の低地に下る坂です。この坂を浅利坂と記した住居表示版が、かつて近くにありましたが、現在はありません。

浅利坂は、江戸時代後期の『御府内備考』に書かれています。この坂は、現在の坂より北にありました。

明治39年(1906)の『新撰東京名所図会』には、第六天町12番地の北、茗荷谷町との地境にあった坂で、「近年此の道杜絶して坂道を失へり」と書かれています。また、「坂名は昔此地に住居せしものの名字を取るといふ」としています。

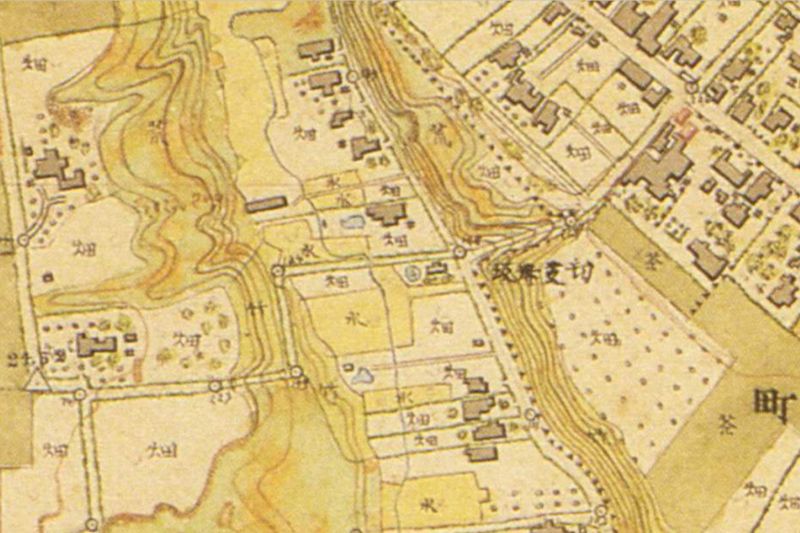

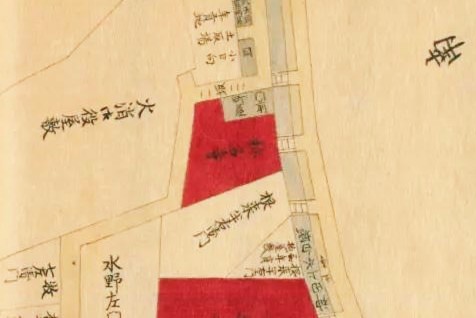

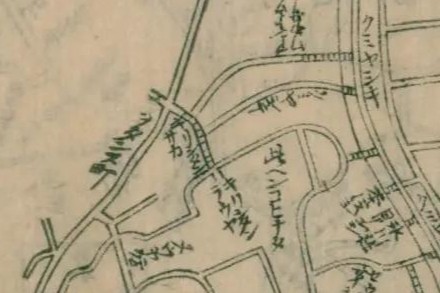

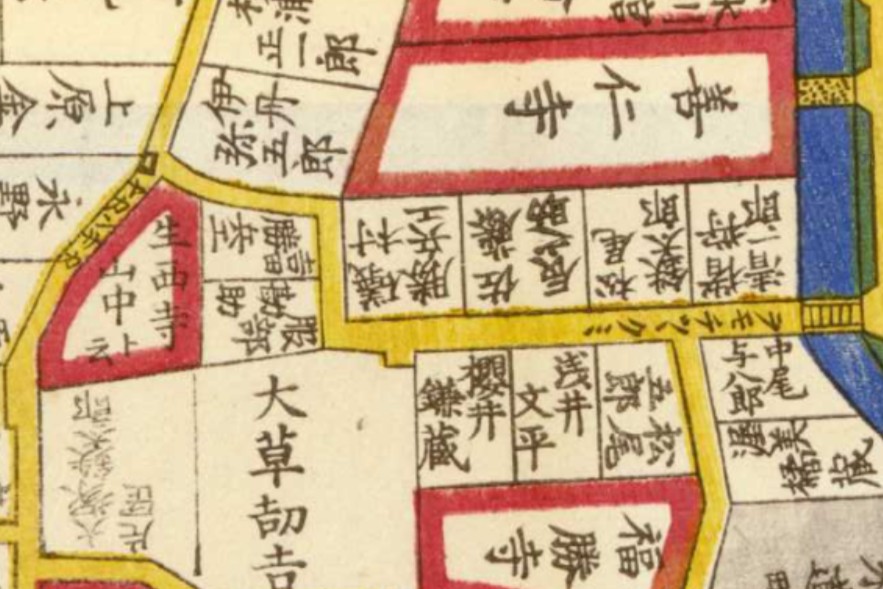

『御府内沿革図書』宝永6年。切支丹屋敷の南(左)、赤線で示された縦の道が浅利坂

アサリサカ(中央右)が記された東都小石川絵図。左(南)に神田上水と荒木坂

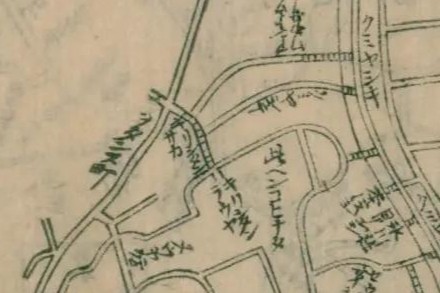

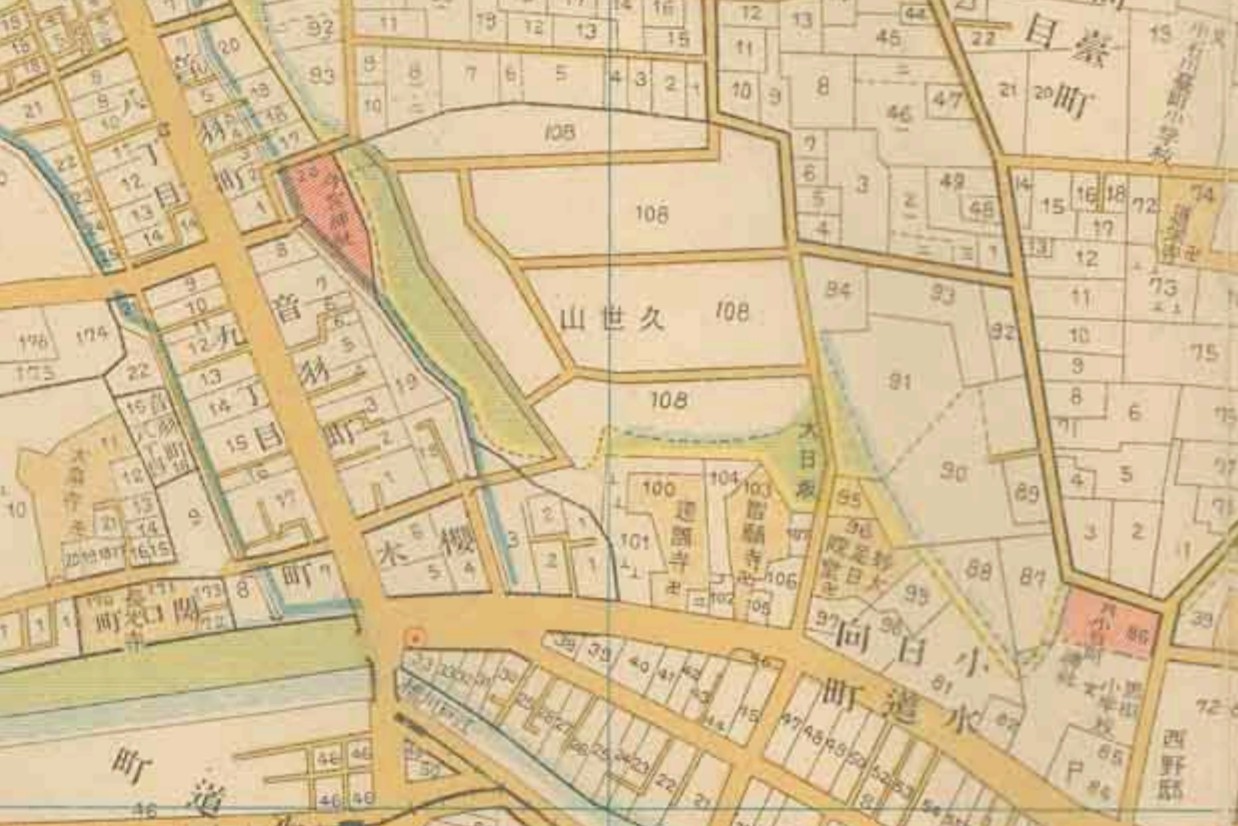

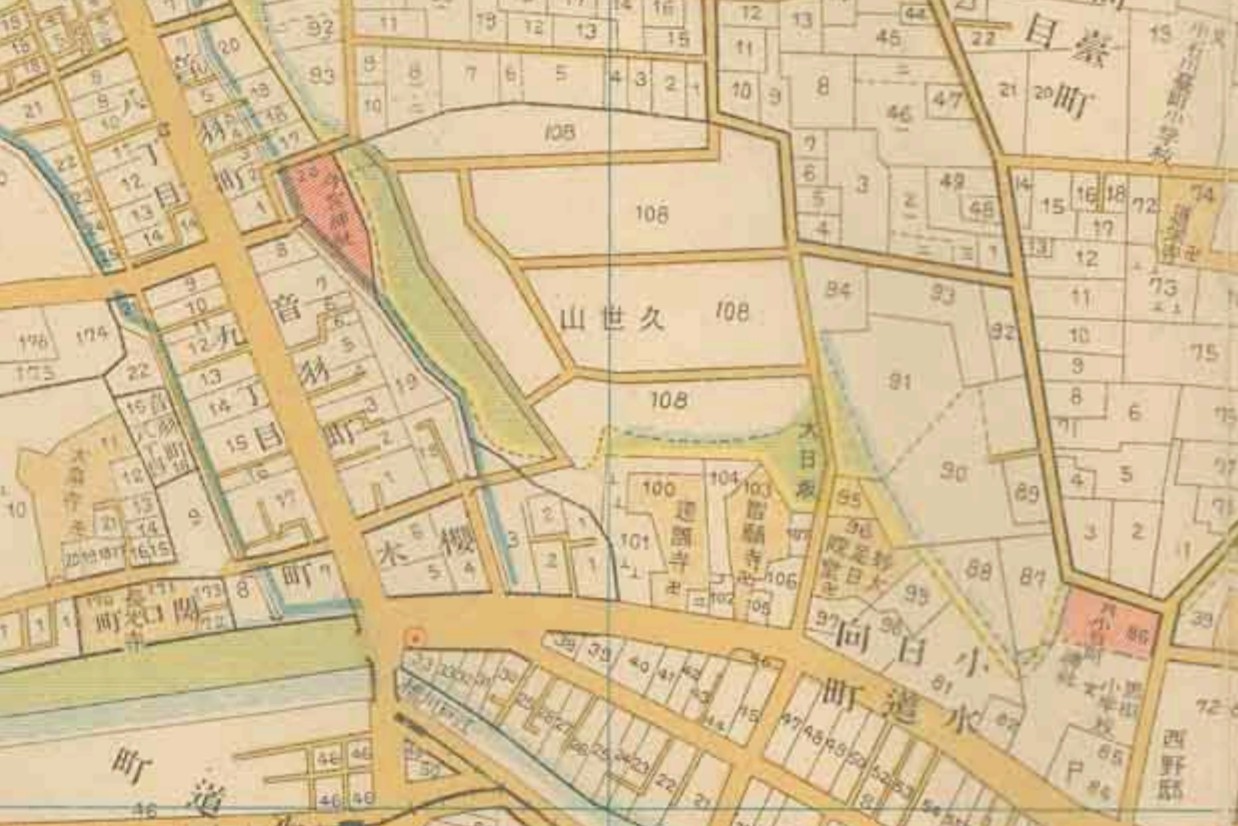

昭和36年。車両工場引込線の左、点線で示された道が現在の浅利坂

この浅利坂は、江戸時代後期の『御府内往還其外沿革図書』から、宝永2~6年(1705~9)に新しく造られた道であることがわかります。

明治維新後、新政府の政策により一帯は農地となりますが、地図上からは、この浅利坂があったのは明治中期までと考えられます。

昭和6年(1931)の東京市小石川区地籍台帳によれば、当時の浅利坂周辺の土地を所有していたのは、三菱財閥が関係する

東山農事株式会社でした。

浅利坂のあった第六天町と茗荷谷町の地境は、現在の住所では、小日向1丁目14番9・16号付近になります。

旧浅利坂は、その後の宅地開発で、住宅地の中に消滅してしまいました。

現在の坂道ができたのは、営団地下鉄(現・東京メトロ)小石川車両基地の拡張が完成する昭和37年(1962)前後です。昭和36年(1961)の地図には、新しい道が点線で示されています。

(※

「地図から消えた坂道」もご覧ください。)

昔の浅利坂があった辺り

右の石段が庚申坂。坂の上には茗台中学校がある

小石川台、春日通りの茗台中学校前交差点から谷に下りていく急坂で、石段になっています。

庚申坂は、寛永19~20年(1642~43)頃のものとされる寛永江戸全図に描かれている古い坂道です。

この坂の名は時代によって変遷しています。

江戸時代後期の『御府内備考』は、これを庚申坂と呼び、『改撰江戸志』を引用して、丹下坂、今井坂、切支丹坂ともいわれたと書いています。

今井坂と丹下坂は、昔、近くに本多丹下、江戸時代中期に今井某の屋敷があったから、切支丹坂は、

切支丹屋敷へ行く道だったからで、もとの名は庚申坂だとしています。

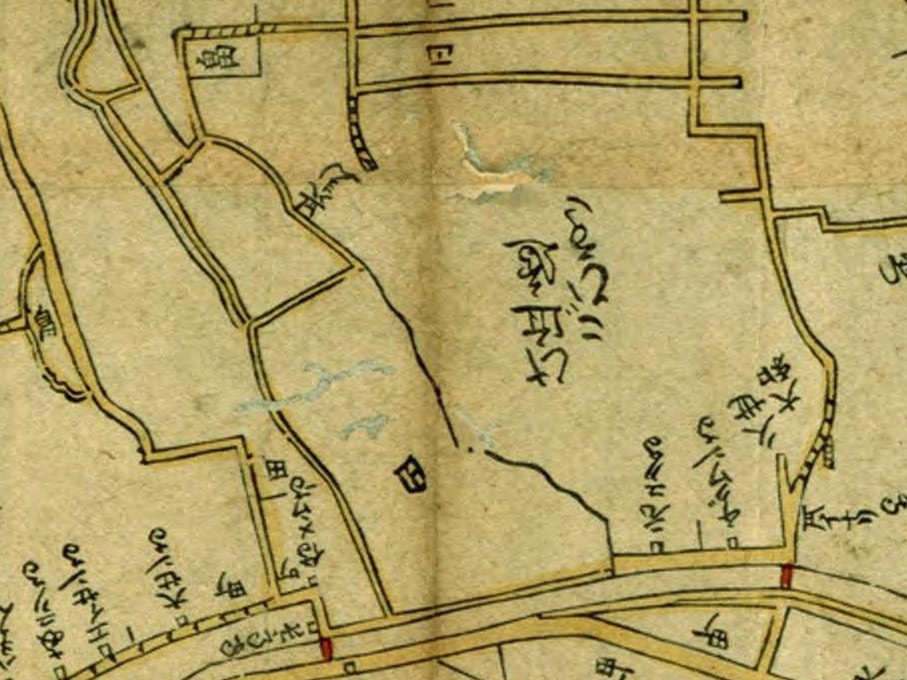

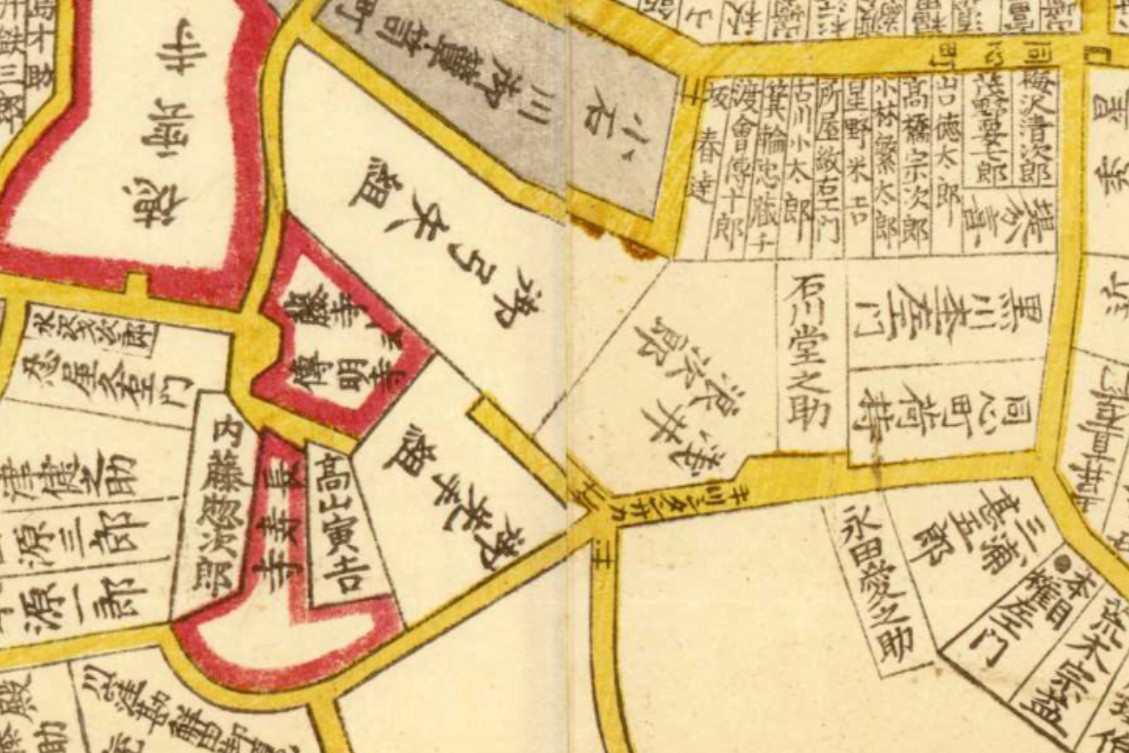

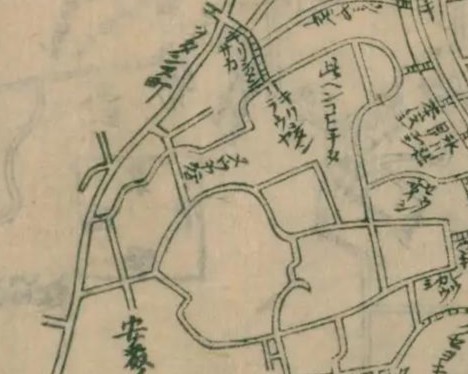

寛永江戸全図。左右の道が大塚道(春日通り)。右寄りから下の井上筑後下屋敷への道が庚申坂。

その右、崖上に本多飛騨守下屋敷と書かれている

江府名勝志(享保18年)。庚申坂(キリシタンサカ)と新坂が坂上で繋がっている

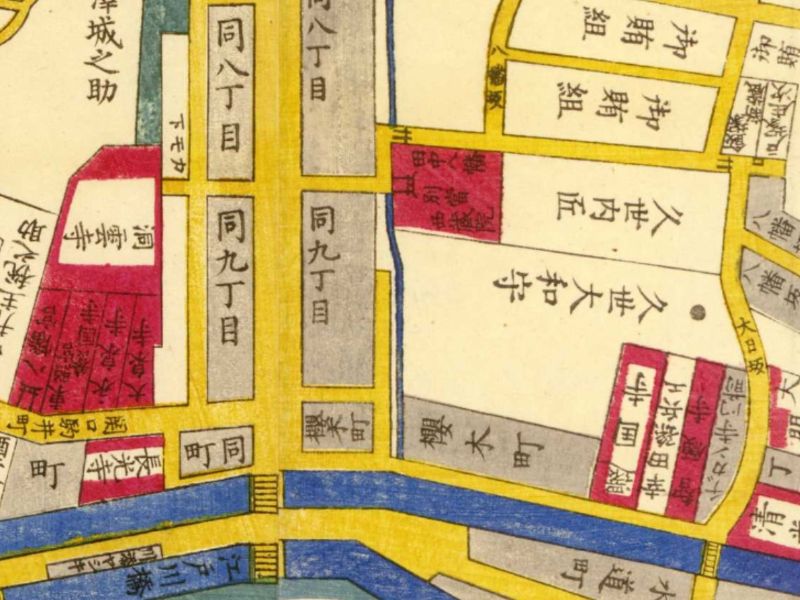

安政4年(1857)東都小石川繪圖。庚申坂がキリシタンサカと表記されている

庚申坂の名の由来は、享保(1716~36)の頃まで坂の上に庚申塔があったからといいます。庚申塔は

庚申信仰によって建てられた石碑です。

本多丹下(成重)は、越前丸岡藩の初代藩主で、寛永元年(1624)から正保3年(1646)までの在任。この頃に、庚申坂を丹下坂と呼ぶようになったと考えられます。その後、本多家は、元禄8年(1695)に第4代で改易となります。

今井某の屋敷については存在を確認できません。享保17年(1733)『江戸名勝志』には、庚申坂がキリシタンサカと書かれていることから、元禄(1688~1704)から享保(1716~36)の頃に今井某の屋敷があったのでしょうか。

あるいは、正徳年間(1711~16)に南に開かれた新坂もまた、今井坂と呼ばれています。当時、二つの坂が坂上で繋がっていたことから、どちらも今井坂と呼んでいたのかもしれません。

庚申坂の西に切支丹屋敷があったのは、正保3年(1646)から寛政4年(1792)までです。

安政4年(1857)東都小石川繪圖は切支丹坂、明治39年(1906)『新撰東京名所図会』は切支丹坂・庚申坂と併記、明治43年(1910)『礫川要覧』は切支丹坂、昭和10年(1935)『小石川区史』は庚申坂としており、明治期まで切支丹坂の呼び名が残っていたことがわかります。

庚申坂の枝垂れ桜(初代)

坂の左に、かつて切支丹屋敷があった。坂下のガードを潜った向こうが庚申坂

庚申坂を下りて、丸ノ内線のガードを潜ると、途中から小日向台への上り坂になります。

明治39年(1906)『新撰東京名所図会』は、この坂道を「無名坂の如く称すれど、是れ真の切支丹坂なり、坂の上に往時切支丹屋敷ありたり、故に此名に呼ぶなり」としています。

明治16年(1883)東京測量原図。現在の切支丹坂の道はない。切支丹坂とあるのは庚申坂

明治29年(1896)小石川区全図。現在の切支丹坂が開通している。緑色は崖地

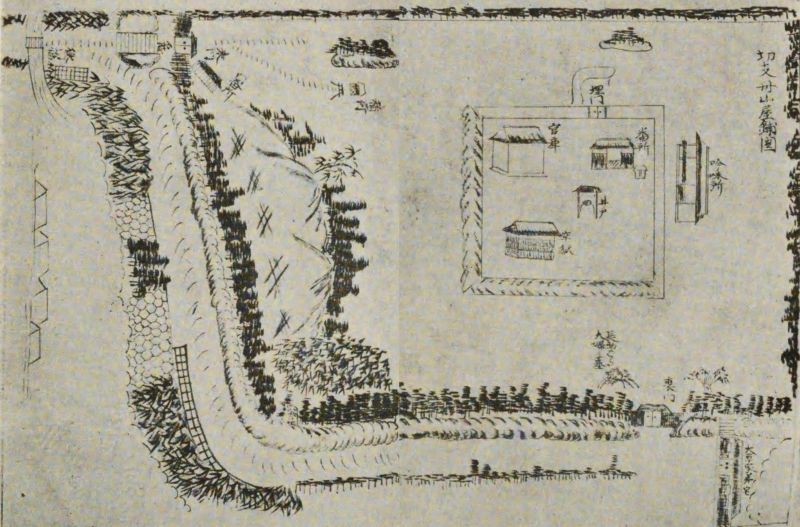

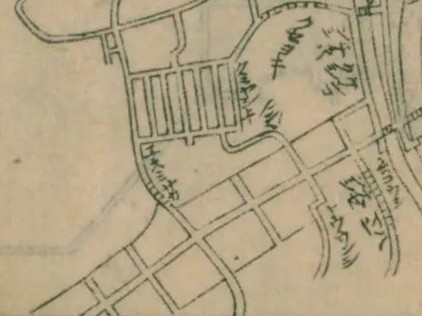

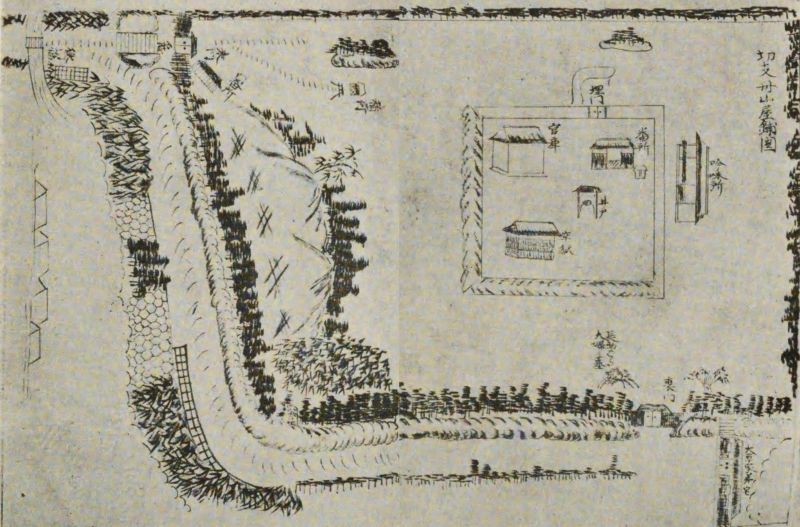

『小日向志』切支丹山屋敷図。左上、表門と獄門橋の間に小さな坂道がある

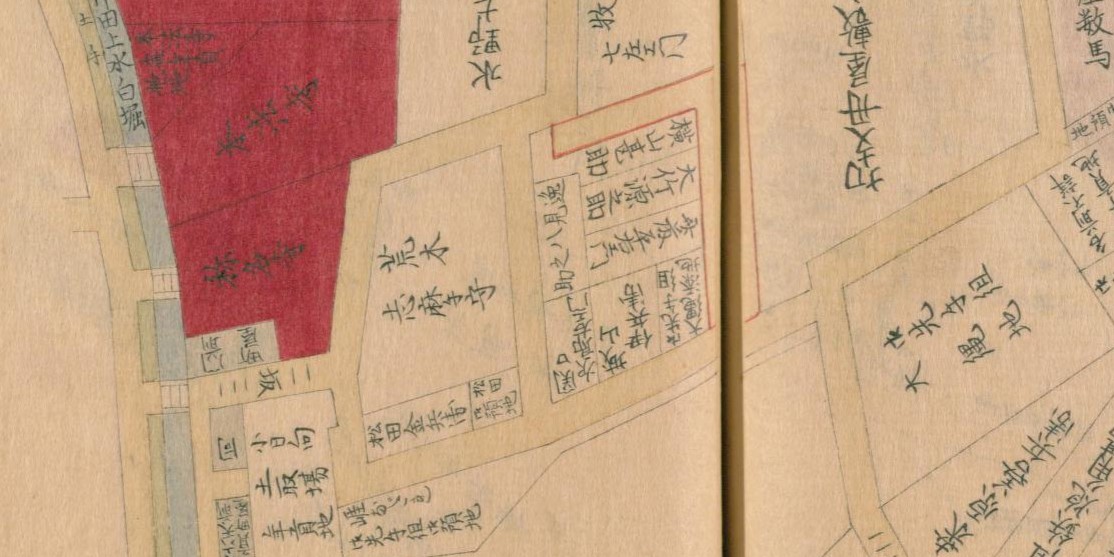

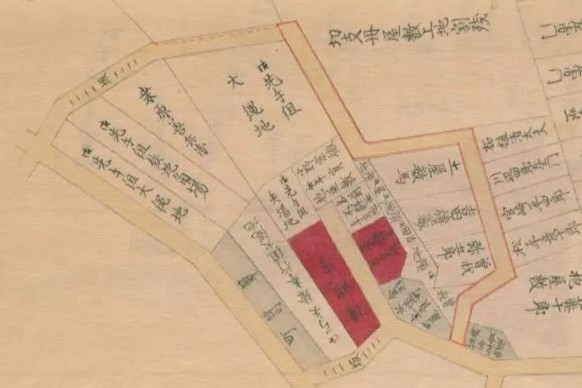

『御府内沿革図書』元禄14年。切支丹屋敷の左が表門の道。坂とあるのは庚申坂。

赤線で囲まれた道は、この年に新たに開通した七軒屋敷新道

明治時代の作家、真山青果は、『切支丹屋敷研究』の中で、この道が新設されたのは明治20年(1887)頃で、江戸時代には道そのものがなかったとし、『新撰東京名所図会』の記述を誤りとしています。

『新撰東京名所図会』は、また、江戸時代後期『御府内備考』の『改撰江戸志』引用を基に、真の切支丹坂はわずかばかりの坂で、坂上の

切支丹屋敷の表門で行き止まりになっているとも書いています。

小石川台から庚申坂を下りると、小日向台との間の谷に出ます。かつてこの谷には小川が流れていて、獄門橋という名の橋が架かっていました。庚申坂からの道は、この橋を渡り切支丹屋敷表門に繋がっていました。

文化8年(1811)

『小日向志』の切支丹山屋敷図は、詳細な切支丹屋敷の見取図となっていて、獄門橋を渡って表門に行く道が描かれています。

道は、表門前で分岐し、分岐した道は切支丹屋敷に沿って北から西へと向かい、裏門のところで再び北に向かいます。

この道は、元禄14年(1701)に新たに造られた七軒屋敷新道で、それ以前は、切支丹屋敷表門への道しかありませんでした。

切支丹山屋敷図を見ると、この道が坂道のように描かれていて、表門前が階段状になっています。

昭和5年(1930)『史蹟切支丹屋敷研究』の川村恒喜も、この道を『改撰江戸志』に書かれた切支丹坂としています。

この坂は、現在の切支丹坂の坂下に相当すると考えられます。(※

「キリシタン坂の今昔」もご覧ください。)

路傍に建つ切支丹屋敷跡の碑

切支丹坂と交差する、別の坂

丸ノ内線ガード下。出口の先が切支丹坂

藤坂の急坂を上ると、春日通りの小石川5丁目交差点に出る

小石川台の

播磨坂上から、茗荷谷に下る急坂があります。これが藤坂です。

坂名の由来について、江戸時代後期の『御府内備考』は、『改選江戸志』を引用して、「藤寺のかたはらなればかくいへり」と書いています。

新板江戸外絵図。中央、妙傳寺(傳明寺の誤り?)の上の道が藤坂。

坂上、上から右下の太い道が大塚道(春日通り)

藤寺は坂下にある傳明寺のことで、慶安3年(1650)、三代将軍・

徳川家光が牛込高田への鷹狩りの帰りに立ち寄った際に、庭一面の藤を見て藤寺と呼んだことが由来だと、『新編江戸志』に書かれています。

また、『御府内備考』には、昔、坂上から富士山を望めたことから富士坂と呼ばれたとも書かれています。やがて木立が繁って見えなくなったので、傳明寺の俗称・藤寺から藤坂と呼ぶようになったといいます。

現在も傳明寺は藤寺の名で知られていて、境内に名木の藤棚があります。

文京区教育委員会によれば、かつて坂下は湿地帯で、河童がいたので、禿(かむろ)坂とも呼ばれたといいます。禿は昔、子どものおかっぱの髪形を言いました。

徳川家光の逸話があるように、藤坂は古くからの道で、寛文11年(1671)の新板江戸外絵図に描かれています。

坂上から清水谷と呼ばれた谷に下りる

坂下にある藤寺の名で親しまれる伝明寺

昔の清水谷、伝明寺の観音水

S字カーブの急な坂。右手の石垣が、釈迦の石像があったという徳雲寺

茗荷谷駅近くの春日通りから脇道に入って崖沿いに行くと釈迦坂があります。

小石川台から徳雲寺の脇を谷に下るくねくねした急坂で、坂下で丸ノ内線のガードを潜ります。

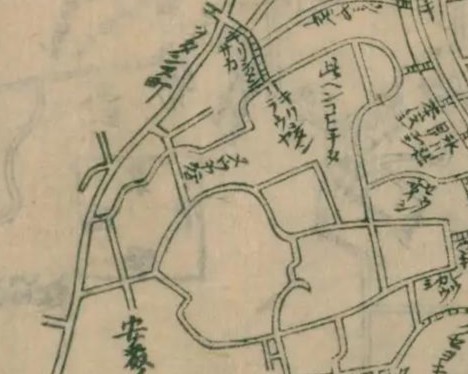

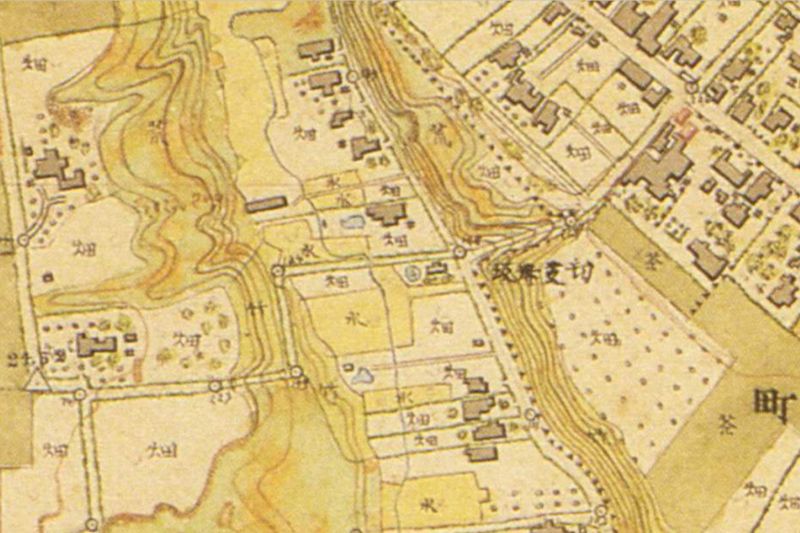

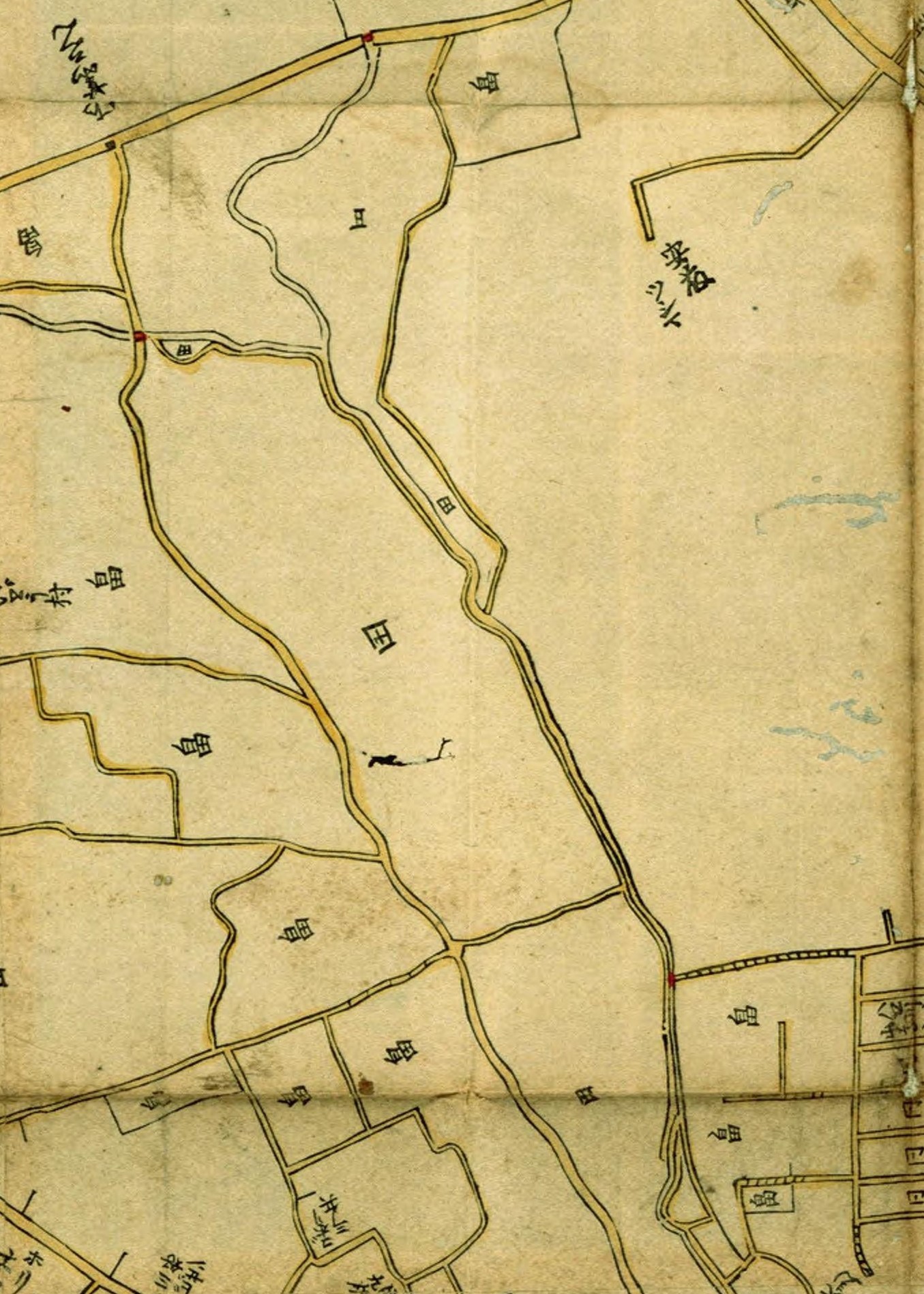

『御府内沿革図書』延宝年中。中央の屈曲した道が釈迦坂。両側に徳雲寺と良念寺。右は藤坂

『御府内往還其外沿革図書』延宝年中(1673~81)之形に、すでに描かれている古い道です。

江戸時代後期の『御府内備考』には、徳雲寺と良念寺の境を通る道で釈迦坂と呼ばれるが、由来はわからないと書かれています。ただ、徳雲寺の墓所に釈迦の形をした墓が見えたことから、そう呼ばれてきたという説を紹介しています。

小石川仏教会『小石川の寺院』によれば、良念寺は昭和2年(1927)まで釈迦坂下にありましたが、隣接する深光寺と合併。境内は現在、東京メトロの用地になっています。

徳雲寺の入口は春日通り側にある

徳雲寺境内の小石川七福神・男弁財天

釈迦坂の坂上から。左が徳雲寺

貞静学園短期大学の校門前からキャンパスに沿って登る急坂

釈迦坂下、丸ノ内線の高架脇の細い道を入っていくと、貞静学園短期大学があります。大学前の小日向台に上る坂が蛙坂です。

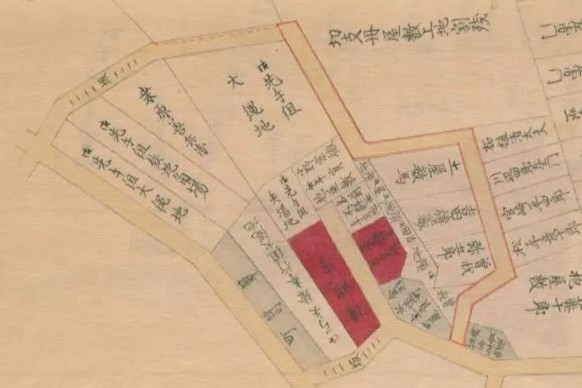

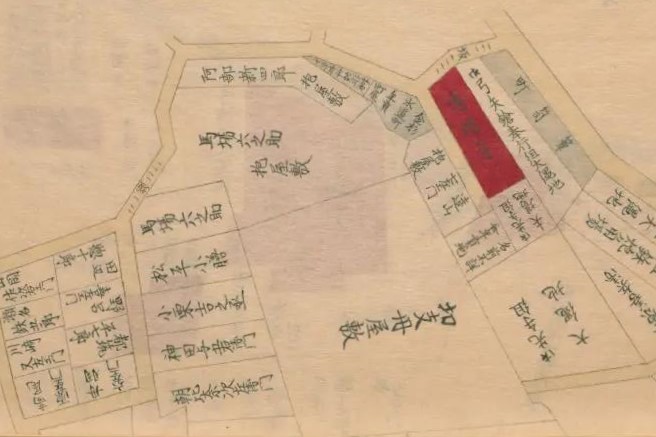

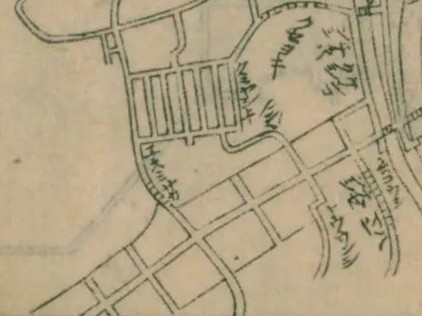

『御府内沿革図書』延宝年中。切支丹屋敷の北に馬場六之助抱屋敷がある。蛙坂はまだない。

『御府内沿革図書』元禄14年。馬場抱屋敷の敷地内を通っているのが蛙坂。

坂上、新道が七軒屋敷と切支丹屋敷の縁を通っている

文化8年(1811)

『小日向志』には、元禄14年(1701)12月25日、七軒の旗本屋敷を拝領した際にこの道が開かれたと書かれています。これは、『御府内往還其外沿革図書』から確かめることができます。

明治時代の作家、真山青果は、『切支丹屋敷研究』の中で、この坂道が七軒屋敷新道の坂、略しては新道の坂、新坂と呼ばれたと書いています。また、切支丹坂と呼ばれたことがあるともいいます。

蛙坂の名称は、江戸時代後期『御府内備考』に、『改撰江戸志』の引用で登場します。復坂とも書くが、詳しくはわからないとしています。

また、蛙坂の名称の由来について、坂の東の崖下の沼には蛙が多くいて、坂の西の馬場六之助抱屋鋪内の古池にすむ蛙と、昔、坂を挟んで蛙が合戦をしたからだと里俗に伝えられていると書いています。

馬場六之助抱屋敷は、『御府内往還其外沿革図書』貞享3年(1686)以前の図に描かれており、現在の貞静学園の敷地がそれにあたります。

元禄14年に坂ができるより前、馬場屋敷内に坂があったかは不明ですが、蛙坂の挿話は、坂ができてより後に創作されたものと思われます。

明治43年(1910)の『礫川要覧』は、「現今は、蛙のすむことを見ざるも、また滄桑(そうそう)の変の一例と見るべし」と書いています。

貞静学園短大前を右にカーブして登る蛙坂

蛙坂(坂下・正面)と交わるもう1本の急坂

蛙坂下には小さな稲荷神社がある

拓殖大学と深光寺に挟まれた坂下

茗荷坂は、東京メトロ丸ノ内線茗荷谷駅から細い坂道を下り、林泉寺の門前を抜け、深光寺の下に至る坂道です。坂下には、拓殖大学の東門があります。

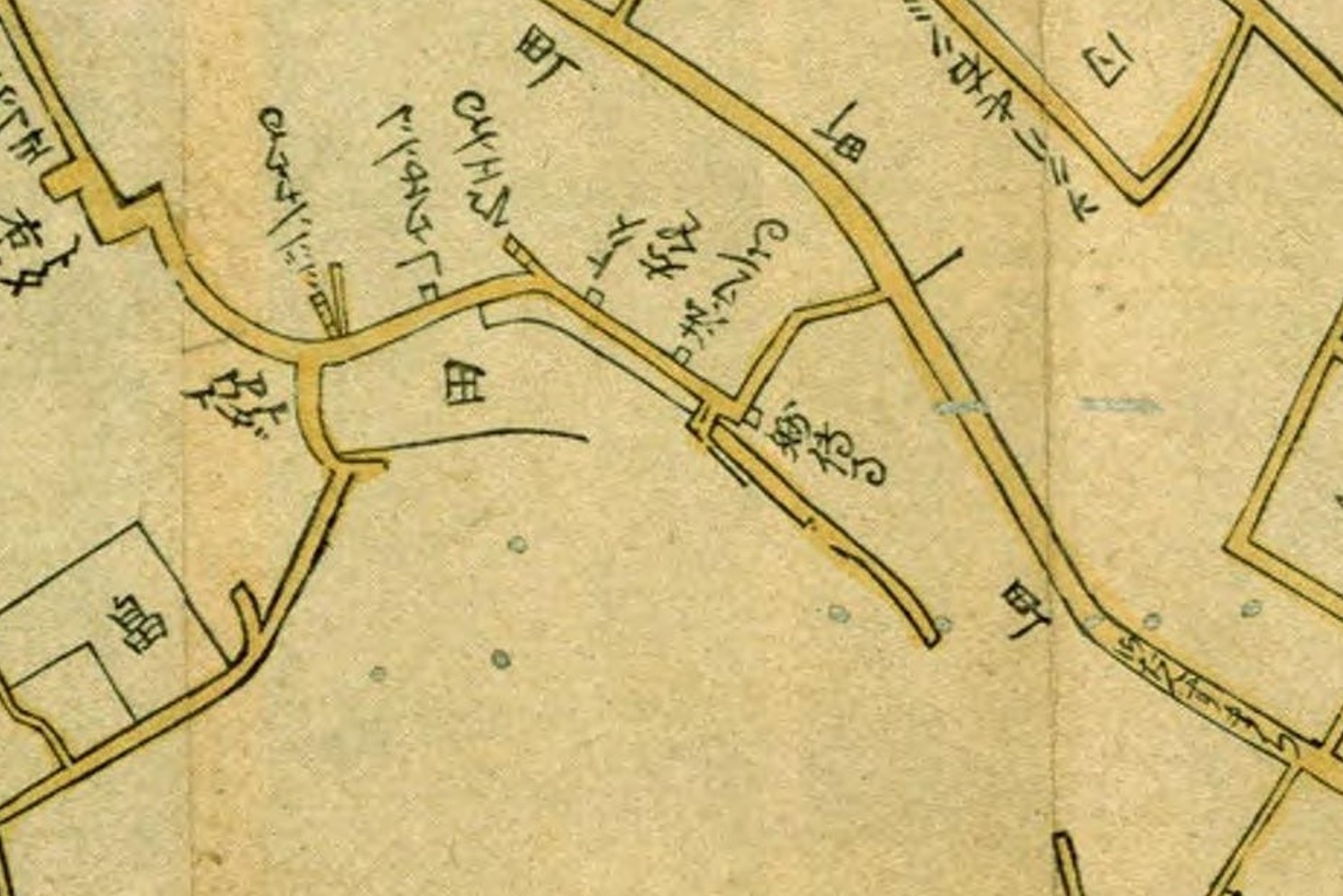

茗荷坂は、寛文11年(1671)の新板江戸外絵図、『御府内往還其外沿革図書』延宝年中(1673~81)之形に見ることができる古い道です。

茗荷坂は、寛政年間(1789~1801)『新編江戸志』、江戸時代後期『御府内備考』に登場します。

茗荷坂について、『新編江戸志』には、「茗荷谷より小日向台へ上る坂で、左は戸田淡路守殿屋敷なり」と書かれています。また、『御府内備考』は『改撰江戸志』を引用して、「茗荷坂は茗荷谷より小日向の台へのぼる坂なり、左の方は戸田家の下屋敷なり」と書いています。

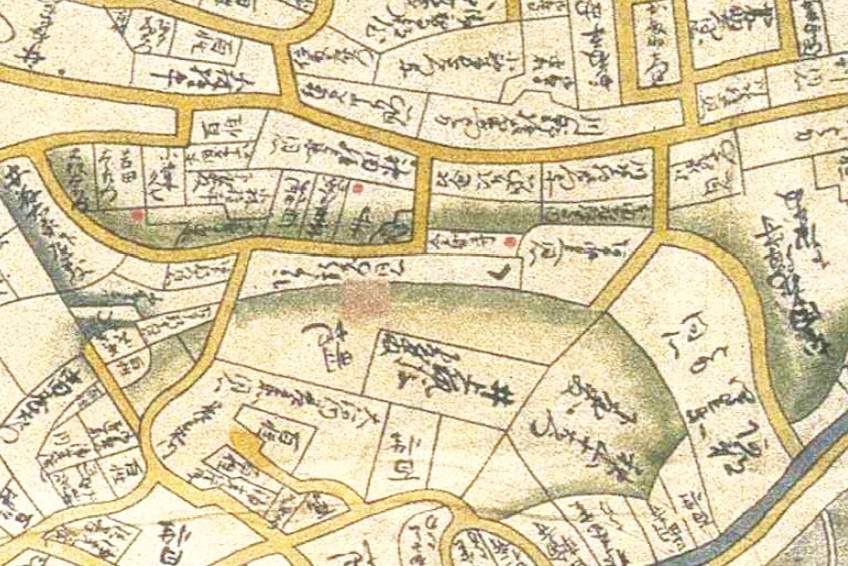

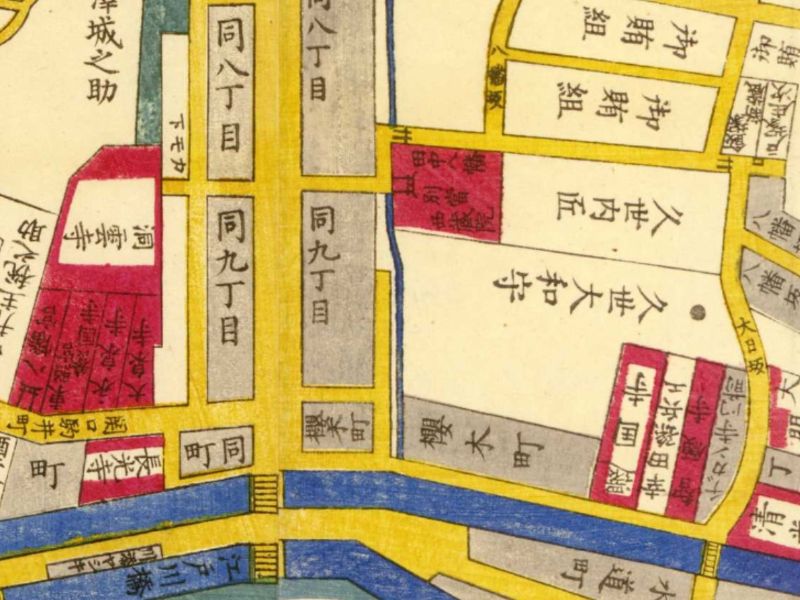

中央、トダアワトとあるのが戸田淡路守屋敷(現在の拓殖大)。

左上(北)に上っていく道が茗荷坂(新板江戸外絵図)

文京区標識は、小日向台を谷の南にある台地と解釈して、『江戸志』に書かれた茗荷坂は、拓殖大学東門前から南に上る坂(小日向1丁目26・3丁目1の間、元清華寮前の坂)としています。

ただ、『新編江戸志』『改撰江戸志』ともに、坂の左に戸田淡路守の屋敷があると書いています。大垣新田藩主・

戸田淡路守の下屋敷は、現在の拓殖大学にあたります。

一般的には、坂下から坂上へ向かう方向を基準にして、坂の左右を定めているとされます。

これに従えば、『江戸志』は現在の茗荷坂を指していることになります。

『江戸志』の記述に誤りがあるか、あるいは『江戸志』は、現在の茗荷坂上を小日向台の延長と考えていたのかもしれません。

坂名は、地名に由来すると考えられます。『新編江戸志』は、「むかし此所にて多く茗荷を作るゆえの名なり」と、茗荷谷の由来について書いています。また、『御府内備考』には、昔より茗荷畑があったことから、一円を茗荷谷と呼んでいたと記されています。「今もその名残りの茗荷畠少し残れり」とも書いています。

江府名勝志(享保18年)。茗荷坂下から蛙坂下にかけてメウガ谷と書かれている。

切支丹屋敷の南に此ヘンコヒナタ

茗荷谷の位置については、享保20年(1735)『続江戸砂子』が「服部坂の上の谷」、『新編江戸志』が「切支丹坂(庚申坂)下より西の谷の向こう、清水谷の向こうの方」、『御府内備考』が「七軒屋鋪の北の谷」としています。

『新編江戸志』は、清水谷を「茗荷谷の向こうの方、御箪笥町の裏」としていることから、茗荷谷坂から蛙坂・釈迦坂にかけてを茗荷谷、藤坂の伝明寺前を清水谷としていることがわかります。御箪笥町は、藤坂上から春日通りに面した南側、小日向4丁目2番にあたります。

『御府内備考』の七軒屋鋪は蛙坂上、小日向1丁目25番付近にあったもので、北の谷は『新編江戸志』と同じ茗荷谷を指していることになります。

『新編江戸志』は、『続江戸砂子』の「服部坂の上の谷」を誤りとしていますが、茗荷谷は服部坂上からは丘を越えたところにあり、あながち間違いとは言えないかもしれません。

茗荷谷駅を出てすぐの茗荷坂の坂上

坂の途中、縛られ地蔵の林泉寺

林泉寺境内にある縛られ地蔵

茗荷坂の途中にある

林泉寺には、境内に石仏があり、江戸時代から縛られ地蔵として知られています。

また坂下の

深光寺には、

滝沢馬琴の墓やキリシタン燈籠があり、小石川七福神の一つ恵比寿天が祀られています。

茗荷坂下から登る深光寺参道の坂

恵比寿天が祀られている深光寺

深光寺にある滝沢馬琴の墓

小日向公園の脇にある細い坂道。昔、野狐が出たのもうなずける静けさ

小日向公園の西、住宅地の中を小日向台に上っていく坂で、小日向1丁目10番と11番の間の道です。

この道は、寛文11年(1671)の新板江戸外絵図、『御府内往還其外沿革図書』延宝年中(1673~81)之形、延宝8年(1680)『江戸方角安見圖鑑』などに描かれている古い道です。

新板江戸外絵図。中央、ソウサイ寺の上の道が薬罐坂。右は神田上水、江戸川(神田川)

東都小石川繪圖。生西寺の上が薬罐坂。その坂上の道にヤカンサカと書かれている

安政4年(1857)『東都小石川繪圖』には、1丁目10・18の間の坂にヤカンサカという表記が見えます。また明治4年(1871)『東京大絵図』にも、同様の表記が見えます。これが現在の薬罐坂を指すのか、坂上の道を指すかはわかりません。

坂名は、昔、野狐のことを野干(やかん)と呼んだことから、人を化かす野狐が出没する坂、やかん坂に由来するといわれます。薬罐は同音の語句を当てたものです。住宅街の中を通る、緑の多い静かな坂道に、野狐が出たというかつての面影が忍ばれます。

坂上から南に下る薬罐坂

薬罐坂下。右手に小日向公園

薬罐坂の東の高台にある小日向公園

坂上は服部坂の途中。ここから東に向かって下りていく細い道が横町坂

小日向神社前から、福勝寺の南を東に下っていく坂道で、坂下は巻石通りに繋がっています。

寛文11年(1671)の新板江戸外絵図、『御府内往還其外沿革図書』延宝年中(1673~81)之形、延宝8年(1680)『江戸方角安見圖鑑』に描かれている古い道です。

横町坂の名は、江戸時代後期『御府内備考』に出てきます。

横町は表通りから横に入った町筋のことです。『御府内往還其外沿革図書』からは、現在は巻石通りとなっている

神田上水との間に、服部坂に面して小日向水道町の町家があることがわかります。

神田上水に並行する横町坂。横町に小日向水道町年貢町屋とある(御府内沿革図書延宝年中)

坂の両側にある御持組は、『御府内備考』によれば御持筒組で、鉄砲を扱う部隊のことです。

横町坂の坂下

小日向台から神田川に下りる坂。右が小日向神社、坂の途中左に横町坂がある

小日向台を南に下る坂の一つで、坂下はかつて

神田上水だった巻石通りです。

『御府内沿革図書』延宝年中。右が服部坂。坂の左に服部与左衛門抱屋敷とある

江府名勝志。中央の坂の左にハットリサカとある

寛文11年(1671)の新板江戸外絵図、『御府内往還其外沿革図書』延宝年中(1673~81)之形などに描かれている古い道で、坂の西に旗本・服部与兵衛門の抱え屋敷があったことが坂の名の由来と、江戸時代後期『御府内備考』に書かれています。

享保18 年(1733)『江府名勝志』には、「ハットリサカ」の名が記されています。

また、『御府内備考』は『改選江戸志』を引用して、坂の上に代々服部氏の屋鋪があったと書いていて、『御府内往還其外沿革図書』からこれを確認することができます。

明治43年(1910)『礫川要覧』は、「其邸址は、現今の

小日向神社の境内なりといふ」としています。

服部屋敷があった場所に建つ小日向神社

坂下には巻石通りが通っている

坂上の右手は小日向神社に降りる階段

小日向台の住宅街の中を上っていく大日坂。狭くて急な坂が長く続く

小日向台を南に下りる坂の一つで、坂下は巻石通り、さらに南には神田川が流れています。

大日坂の名は、坂の途中の妙足院に、大日如来を祀る大日堂があることに由来します。

『御府内沿革図書』延宝。坂の右に妙足院、坂上に久世大和守抱屋敷、その左に田中八幡とある

享保20年(1735)『続江戸砂子』には、「坂の下に妙足院あり、これに大日堂あるゆへの名なり」と書かれています。

江戸時代後期『御府内備考』には、昔は坂上に田中八幡宮があったことから八幡坂と呼ばれていたが、田中八幡宮が音羽町八丁目裏通りに移転し、

久世長門守の抱屋鋪となってからは、坂下の妙足院の大日堂にちなみ、大日坂と呼ばれるようになったと書かれています。

寛文11年(1671)の新板江戸外絵図、『御府内往還其外沿革図書』延宝年中(1673~81)之形からは、坂上に久世家の抱屋鋪、坂下に妙足院があります。また、音羽町八丁目、現在の今宮神社の地に八幡神社が記されています。

田中八幡神社は明治維新まで音羽8丁目にありましたが、明治2年(1868)に小日向1丁目の日輪寺にあった氷川社と合祀されて服部坂上に移され、現在の小日向神社になったと、明治43年(1910)『礫川要覧』に書かれています。

大日如来を祀る妙足院の大日堂

坂上付近には住宅街が広がっている

氷川神社があった1丁目にある日輪寺

急坂・鷺坂の上には、かつて久世大和守の下屋敷があった

小日向台から西の音羽通りに下る、もっとも南寄りの坂です。

江戸時代、坂の上は

関宿藩久世家の下屋敷でした。それで屋敷址の丘を、久世山と呼んでいたと、明治43年(1910)『礫川要覧』に書かれています。

鷺坂の碑と案内プレート

鷺坂ジグザグの続き。坂の上部分

大正12年。久世山にまだ道はできていない

大正13年。久世山と今宮神社裏の崖上に道が通り、鷺坂ができている

この坂道を確認できるのは、大正13年(1924)東京市小石川区の地図からで、大正12年(1923)5月発行の一万分東京近傍、およびそれ以前の地図にもないことから、同年9月の関東大震災の直後に造られたのかもしれません。

文京区標識には、大正時代、近くに住んでいた詩人の

堀口大学、

三好達治、

佐藤春夫らの文人が、これを万葉集に歌われた山城国(京都府)の

久世の鷺坂と結びつけて、鷺坂と呼んだことから坂の名なったと書かれています。

1932年(昭和7年)に坂の途中に建てられたという鷺坂の石碑に、万葉集の「山城の久世の鷺坂神代より春は萌りつつ秋は散りけり」の歌が刻まれています。

鷺坂をジグザグに上り切った丘の上、かつての久世山は住宅街となっています。

今宮神社の北側にある八幡坂の登り口

小日向台から今宮神社の脇を抜けて、音羽通り方面に下りていく石段の坂です。

江戸時代、今宮神社の地に田中八幡神社があったことが、坂の名の由来です。

江戸時代後期『御府内備考』には、往古、大日坂上にあった八幡宮が移転してきたものだと書かれています。また、それまでは大日坂が八幡坂と呼ばれていたともいいます。

途中から坂は北に折れる

階段の急坂を上った坂上

階段上からさらに続く上り坂

階段上から東、大日坂への道

八幡坂上にある石川啄木下宿跡のプレート

田中八幡神社跡に建てられた今宮神社

新板江戸外絵図。中央上、縦の坂が八幡坂。坂下に鳥居と八まんの文字がある

雜司ケ谷音羽繪圖。中央上に八幡坂と書かれている。その下に田中八幡とある

現在の八幡坂と八幡神社は、寛文11年(1671)の新板江戸外絵図で確認することでき、この坂道の起源は江戸時代前期まで遡ることができます。

八幡坂の名は、安政4年(1857)雜司ケ谷音羽繪圖、明治23年(1890)『東京地理沿革誌』などに確認できます。

明治43年(1910)『礫川要覧』によれば、田中八幡神社は、明治2年(1868)に小日向1丁目の日輪寺にあった氷川社と合祀。服部坂上に移され、現在の

小日向神社となりました。

一方、明治初年、護国寺にあった今宮神社が、神仏混淆禁止により現在地に移ったと、『東京地理沿革誌』、明治39年(1906)『新撰東京名所図会』に書かれています。なお、『礫川要覧』は、明治6年(1873)に移転したとしています。

八幡神社が移転し、今宮神社となっても八幡坂の名は変わらずに残っています。

八幡坂には、石川啄木が単身上京した最初の下宿がありました。坂の上に、説明のプレートがあります。

階段とスロープのついた鼠坂には住宅が並んでいる。小日向台でも一番の急坂

音羽通りから小日向台に上る急坂で、細長い石段が一直線に続いています。

新板江戸外絵図。右下に並ぶ一番上の坂が鼠坂。鼠ヶ谷の北(上)に護国寺以前の御薬園がある

江府名勝志。中央に子(ネ)スミサカとある。坂下は音羽町、右が江戸川(神田川)

明治43年(1910)『礫川要覧』によれば、小日向台と目白台に挟まれた谷は、護国寺領となって町屋が開かれ、音羽町と呼ばれるようになる以前は、鼠ヶ谷と呼ばれていたといいます。それが鼠坂の名の由来だとしています。

また、江戸時代後期『御府内備考』も、弦巻川の流れるこの谷を鼠ヶ谷と呼んでいたと書いています。ただ、鼠坂の名の由来については、鼠の穴のように細い坂道だったからという『改選江戸志』を引用しています。

明治の文豪・森鴎外は、小説『鼠坂』の中で、「鼠でなくては上がり降りが出来ないと云ふ意味で附けた名ださうだ」という別の説を書いています。

この坂道は寛文11年(1671)新板江戸外絵図で確認することできる古い道です。享保18年(1733)『江府名勝志』には、子ス(ツ)ミサカと記され、遅くとも江戸中期からの坂名であることがわかります。

文京区教育委員会によれば、水見坂とも呼ばれ、坂上から弦巻川が眺められたからだといいます。あるいは、ネズミザカがミズミザカに変化したものかもしれません。

坂上から見下ろす谷底はかつての音羽谷

鼠坂付近にある階段の坂

薬罐坂下の坂

小日向台から薬罐坂を下りていくと、この坂道に出ます。

寛文11年(1671)の新板江戸外絵図にも描かれている古い道で、嘉永5年(1852)礫川牛込小日向繪圖には、切支丹坂と記されています。また、明治4年(1871)東京大絵図にもキリシタンサカの表記があります。

真山青果は『切支丹屋敷研究』の中で、この道が切支丹屋敷正門に通じていたのではないかと指摘しています。(※詳しくは

「キリシタン坂の今昔」をご覧ください。)

道は坂上の住宅街を1周し、再び坂の中間に戻ります。坂下は巻石通りになります。

この坂の西には服部坂があり、坂下付近で横町坂で繋がっています。

住宅街を1周して手前の坂に戻る

坂上から。左に薬罐坂の坂下

1丁目10・18の間の坂

薬罐坂上から西に上る坂です。江戸時代前期からある道で、江戸末期の切絵図にはヤカンサカと書かれています。

1丁目11・18の間の坂

1丁目10・18の間の坂から続く、薬罐坂上から東に下る坂です。

元清華寮前の坂

拓大東門から南に上る坂です。

本来はこちらが茗荷坂だったという説もあります。

この坂の東には台湾総督府の学生寮として1927年に建てられた清華寮がありましたが、2007年に火災で焼失。現在は跡地に介護施設が建っています。

塀の向こうが清華寮(2011年2月撮影)

左に老人施設が建つ前。坂下から

拓殖大学の西と南の住宅街は、細い坂道が入り組んで迷路のようになっています。

また小日向台は起伏が多いために、坂道の間を繋いでいる短い階段があります。

これらの坂道や階段には、通勤・通学・買い物のために住宅街の人々が行き交う生活の道となっています。

こひなた保育園横の坂

拓殖大学の南に延びる、1丁目19・21と2丁目3・4の間の坂です。

2丁目5・3丁目5の間の坂

拓殖大学の南にある坂で、坂下はこひなた保育園です。坂の途中には南の高台に上がる階段があります。

2丁目4・5の間にある階段

2丁目22・23の間の坂

鷺坂の坂上から、さらに上り坂となって続きます。坂上は大日坂の坂上に繋がっています。

写真の左の下り坂は鼠坂です。右の上り坂が、2丁目22・23の間の坂です。

3丁目7・9の間の坂

拓殖大学の西70mにある坂になった路地です。家々の軒下を通ります。

3丁目4・9の間の坂

拓殖大学西の塀に沿った細い急坂です。左の壁が拓殖大学です。

拓大北の坂

拓殖大学の北にある坂道です。

林泉寺前の茗荷坂の途中から分かれる坂で、坂の上は拓殖大学・東門前になります。

写真は、坂の右が拓殖大学。坂下に縛られ地蔵の林泉寺が見えます。

茗荷坂と交わる坂下

(文・構成) 七会静